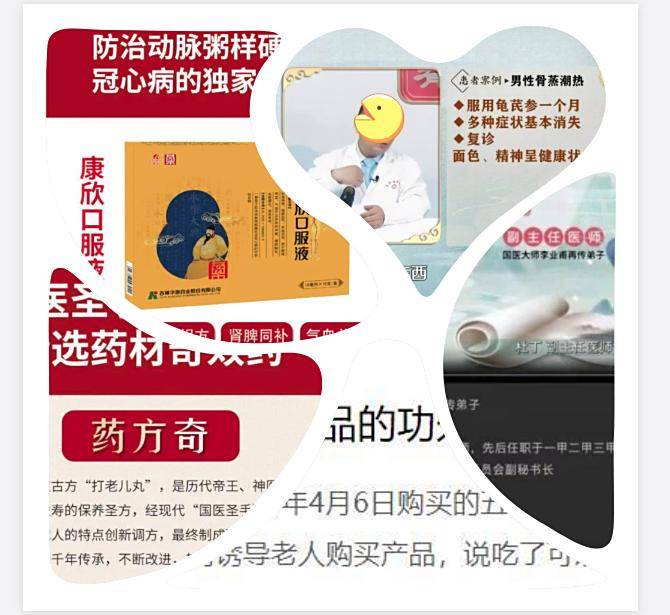

7月14日,中国消费者报报道药线“御君方”通过私域直播“洗脑式”推销,将非处方药宣传成“神仙不老丸”。

报道的核心内容:

药线中,《明医有话说》是做得不错的,从宣传、销售到售后方面都做得比较完善,而且还依托于互联网医院的体系和背书。因为行业的特殊性,似乎有些问题解释不清楚。不过整个报道中,没有列出一项有效的违规非法证据。

一、投诉与处罚的存在,恰是行业迭代的磨刀石

没有哪家规模化企业能做到 “零投诉”,尤其是在直接关联生命健康的医药领域。年销百亿的药企,投诉量可能以千计;连锁药房的门店网络,纠纷率与客流量成正比 —— 这不是企业原罪,而是服务半径扩大后的必然现象。真正区分企业成色的,从来不是 “有没有投诉”,而是 “如何对待投诉”:是推诿扯皮让消费者求助无门,还是建立 48 小时响应机制,联动药师团队提供解决方案?是重复踩坑屡遭处罚,还是把每次整改转化为流程优化的契机?

行业更该警惕的,是将 “个别处罚” 泛化为 “整体失信” 的舆论暴力。吉林敖东的违规记录,若能推动其建立更严格的宣传审核机制,反而是成长的代价;重庆关联企业的被罚经历,若成为全行业规范售药流程的镜鉴,便有了正向价值。毕竟,医药行业的进步从不是在温室里实现的,那些敢于直面纠纷、持续迭代的企业,才是支撑行业公信力的脊梁。

二、药效的个体差异,是医疗行业的常识而非原罪

没有任何一种药品能做到 “百分百有效”,这是写入医学教材的基本认知。三甲医院的诊室里,同一种降压药对甲患者立竿见影,对乙患者可能效果甚微;肿瘤病房的化疗方案,有人耐受良好,有人反应剧烈 —— 这种个体差异,恰恰是医学的复杂性所在。老年健康产业面对的银发群体,多伴随基础病交织、体质机能退化,药效呈现更是千差万别,“药到病除” 本就是违背科学规律的幻想。

更值得深思的是 “无效退款” 的行业悖论。医院药房从未因 “药没效果” 推行退款制度,因为诊疗行为的核心是 “基于专业判断的方案提供”,而非 “效果对赌”;同理,正规药企的售后责任,应是 “用药指导纠错”“剂量调整建议”,而非对 “个体无效” 进行金钱补偿。当消费者因药效不及预期投诉时,企业需要的是医学团队介入分析成因,而非被贴上 “欺诈” 标签 —— 这既是对医疗规律的尊重,也是行业成熟度的体现。

三、药品宣传治病的合法性,本就是行业存续的根基

法律对保健品的 “禁宣令”——不得宣传治病、预防功能,但是现在销售的是药,而且具备完整的售药资质和手续,从这个角度讲,宣传治病,没看出有什么问题。行业最该警惕的,不是 “药品宣传治病” 本身,而是少数人用保健品冒充药品、或药品超说明书夸大宣传的乱象。但这绝不能成为否定合法药品宣传权利的理由 —— 就像不能因有人酒驾就禁止所有司机上路,合法合规的药品宣传,永远是保障老年群体合理用药的前提。

行业最该警惕的,是把 “合规宣传” 污名化为 “虚假营销” 的认知偏差。龟芪参口服液的 OTC 标识背后,是经过临床验证的 “心悸气短改善” 功效;康欣口服液的说明书里,“脾肾两虚调理” 的表述有明确的药理支撑。正规企业的宣传逻辑,从来都是 “药品功能→对症人群→科学服用” 的闭环,这与保健品的 “越界吹嘘” 有着本质区别。若连药品宣传疗效都要被质疑,那整个医药流通体系的信息传递链条,岂不成了无源之水?

老年健康产业的底色,从来不是非黑即白的二元论。在合法合规的框架内,正视药品的科学属性、尊重医疗的个体差异、理性看待成长中的摩擦,才能让真正深耕银发市场的企业,获得应有的生存空间。