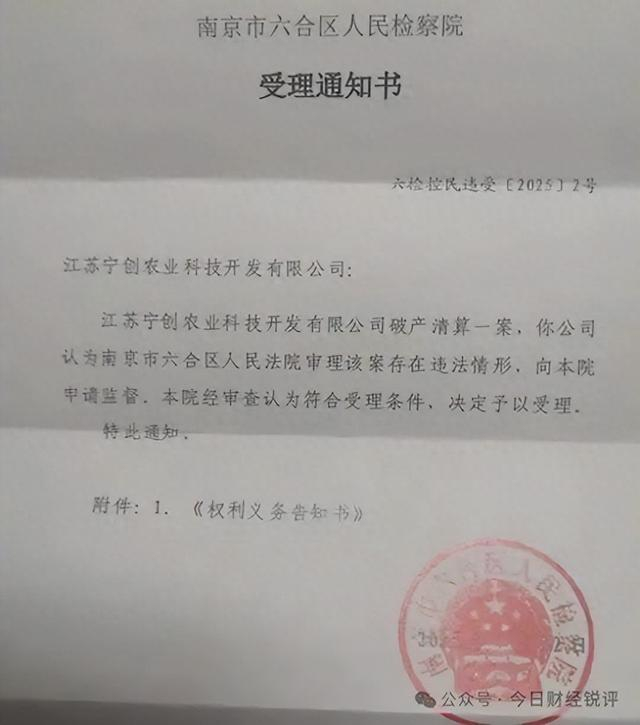

2025年7月24日,张萍双手颤抖着拆开了南京市六合区人民检察院关于 “江苏宁创农业科技开发有限公司破产清算一案,你公司认为南京市六合区人民法院审理该案存在违法情形,向本院申请监督。本院经审查认为符合受理条件,决定予以受理”的通知书时,泪如泉涌,不能自已。

张萍是江苏宁创农业科技开发有限公司法定代表人,2025年4月2日清晨,六合区人民法院副院长带队,三十余人、两辆警车、六名法警突袭江苏宁创农业科技开发有限公司。执行局副局长当众宣布:依据(2022)苏0116破19号破产裁定书,企业立即移交管理人。

三十余名法警、两辆警车包围会议室的那一刻,张萍才真正意识到,自己辛苦经营十五年的国家地标农产品企业,已在法律程序空转中“被死亡”。

“会议室被包围时,我的手在发抖”,公司法定代表人张萍回忆,“十五年打造的国家地标产品企业,没收到通知、没经过听证、没看到评估报告,就被宣告死亡”。

两年前,一张从天而降的破产裁定书已让张萍陷入噩梦。2022年9月7日,南京君远律师事务所电话通知她领取六合区法院破产裁定书时,她和公司股东完全蒙了——公司从未收到任何法律文书,更不知晓谁申请了破产。

01 企业猝死:一纸未预兆的破产裁定

江苏宁创农业科技开发有限公司曾是南京农业产业化龙头,其产品获评国家地理标志产品。在2022年中央一号文件全面推进乡村振兴的背景下,这类企业本该是地方重点扶持对象。

然而这一切在2022年9月7日戛然而止。

当张萍在律师事务所看到(2022)苏0116破19号破产裁定书时,企业法律生命已被终结。裁定书显示,破产申请由南京迅发建筑工程公司提起。但吊诡的是,迅发公司股东陈汝虎后来承认:“申请破产不是我们本意”。

更令人费解的是,此时执行和解协议正在履行中。2022年2月22日,在执行法官朱曙光主持下,双方达成协议:每月从张萍退休卡划扣6000元偿还债务。同年4月8日,法院已成功划扣首笔款项。

协议生效仅一个月后,朱曙光却将债权人叫到法院,在其拟好的破产申请书上签名。整个过程甚至未进入法院大楼,未加盖公司公章,连债务人名称都笔误潦草。

02 程序黑洞:执行法官的“跨界操作”

按法律规定,“执转破”需严格满足三大条件:不能清偿到期债务、资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力。然而宁创公司当时不符合其中任何一项。

执行法官朱曙光的操作充满疑点:

诱导债权人签署文件:在债权人不知情的情况下,朱曙光自行拟定破产申请书,让其在法院门口匆忙签字。迅发公司法人陈正明对内容不清楚。

绕过法定程序:未通知债务人、未组织听证、未进行资产评估,直接将材料移交民二庭法官周建民。

资金流向成谜:法院从张萍个人账户划扣21万元执行款,但债权人迅发公司从未收到这些款项。

当张萍要求查阅卷宗时,民二庭法官邹建明竟让她“在已生效的裁定书上补签名字”,遭拒后又声称“已过申诉期”。这种应对方式暴露了司法程序的任性。

03 司法裂痕:破产审查的“三无操作”

六合法院民二庭的破产审查程序形同虚设,暴露三大程序硬伤:

零通知:民事诉讼法规定的留置送达、邮寄送达均未采用;法官有张萍的微信和电话,凭一张没有人看到过的在厂区大门外贴的公告照片则视为送达。债务人在破产裁定下达前,未收到任何法律文书。

零听证:未组织债务人听证,未对经营状况调查,未核实资产债务比例。

零评估:作为拥有国家地标产品的龙头企业,宁创公司资产价值未经评估即被宣告破产。

这与六合法院宣传的破产审判创新形成鲜明反差。2022年该院曾高调宣传某数控设备公司破产重整案:多次召开债权人会议、公开招募投资人、网络拍卖重整资格,最终实现职工债权100%清偿。

而宁创公司破产案中,这些程序全部“消失”。

04 政策背离:司法裁刀挥向三农企业

在国家全力保障粮食安全、推进农业农村现代化的当下,宁创公司作为拥有国家地理标志农产品的企业,本该获得更多生存机会。

2025年中央一号文件明确要求:“深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,以提高粮食和重要农产品生产能力为首要任务”。同年3月,两办印发《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》,中央集中下达8000亿元支持农村建设。

而六合法院的强行破产,掐灭了这家农企的复苏希望。张萍含泪陈述:“公司当时已在复苏过程中,产品订单开始恢复,资产完全覆盖债务。”

更令人忧心的是,2025年4月2日的强制执行现场,法院专门带记者全程跟拍,却未出示任何新的法律文书。这场“司法秀”对企业的商誉造成毁灭性打击。

05 信访迷局:程序空转的两年抗争

宁创公司的维权之路布满荆棘。两年间,张萍向多个部门实名举报,均石沉大海。直至2025年4月被强制执行,问题仍未解决。

耐人寻味的是,在宁创公司陷入绝境的同时,六合法院正大力宣传“绿色司法”理念。2025年4月,该院高调报道一起化工企业破产案:协调股东提供1350万元治污资金,妥善处置危废,实现“生态与经济双赢”。

但对这家国家地标产品企业,法院却拒绝给予同等机会。当张萍向管理人提交公司复苏计划和还款方案时,法官不予置评。

六合法院对宁创公司的“程序空转”与司法政策导向背道而驰。2025年7月,银川法院因创新“四方监管账户”机制受表彰——通过“活封”房源、监管销售回款,盘活烂尾楼同时保障债权人利益。

而宁创公司未获任何灵活处理空间。

南京迅发公司股东陈汝虎电话里告诉张萍,是朱曙光法官叫他“来法院门口签个字,其他不用管。”

当法治成为可随意操纵的工具,受害的不仅是企业,更是公众对司法制度的信任根基。国家投入8000亿元振兴乡村的背景下,三农企业的司法保障不应留下死角。

在六合法院的官网上,“法治是最好的营商环境”标语十分醒目,而宁创公司早已不见往日的勃勃生机了——程序正义不应是选择性张贴的标语,而应是每个市场主体赖以生存的空气。