在所谓“名医”的“循循善诱”下,一些老人慷慨解囊,一掷千金,购买了标识不全的“中药制剂”,而它的定价却是市场原料价的数倍乃至数十倍。

从4月初到现在,包括张先生在内的全国多地老人,聚集在伪养生社群倾听《走进孟河》栏目健康知识课程,并打卡与客服保持联系,试图找到解决自身疾病的方法和“灵丹妙药”。

不过,他们等来的问诊医生并非讲课老师和名医,收到的药品也是标识不明的“问题药品”,让他疑虑重重。

无法验证身份的“权威专家”

老人们之所以会进入《走进孟河》社群,是因为收到免费听养生知识和专家问诊的电话引导,也有一部分是看到类似的视频广告,还有一部分是之前曾经在传播别的养生知识社群里听课。

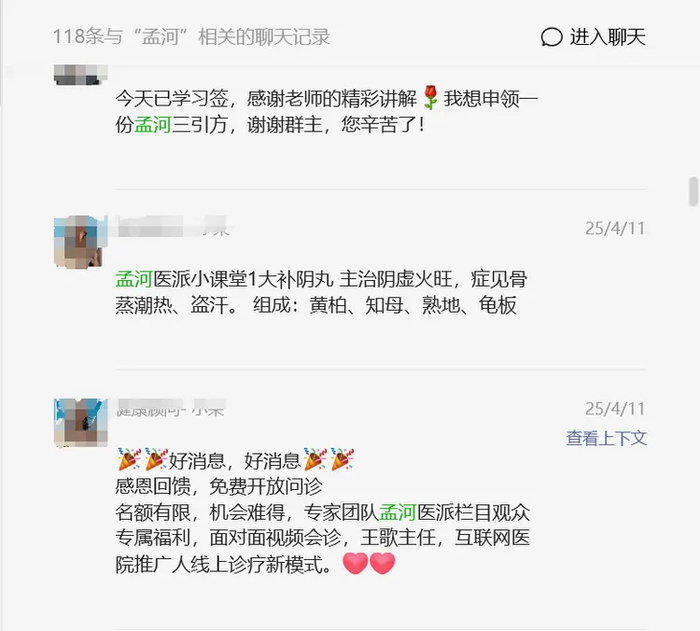

课程内容截图

《走进孟河》栏目主讲人是王歌,自称是孟河医派第六代传承人,主任医师,中国中科院上医中医学研究院院长,北京国润堂国际中医院院长。主讲内容是孟河医派治病养生的知识。可当核查她身份时,发现疑点重重——

在该知名医院官网等官方渠道,无法找到这名专家。现有检索结果难以证明王歌与孟河医派传承体系。孟河医派以费伯雄、丁甘仁等为代表,主要活跃于清代至近代。同时,王歌的第三方身份同样查无实据。

中国中科院上医中医学研究院院长,可该院并不存在,只有一家名为北京中科上医中医学研究院的民营企业,其官网列出的成员名单中,没有王歌院长信息展示;再如,介绍称王歌是“北京国润堂国际中医院院长”,可核查发现,这家医院成⽴于2019年07月11日的个人独资企业,而非知名的三医院,没有官网和公开联系方式,无法印证王歌院长身份的真实性。

每天课程链接,都是群主在早晨在群中推送,大约50分钟,在次日链接失效无法观看。其间,群主会发送文字版的“课程简介”和提醒老人听课,课程视频设在“私域社群”里,“非请勿入”。

社群截图

讲课内容以中医知识、中医典故、健康知识为主,穿插各种“经典中药方”“食疗法”。在课程最后10分钟,王歌会与听课老人联线问诊,根据老人提供的病历给出调理、用药建议。不过,不论是“知识”还是“建议”,都存在严重误导的嫌疑。

例如,王歌院长说“三引方、专方”是经典中医名方。可是,在传统中医经典方剂体系,以及《伤寒杂病论》《千金方》《本草纲目》等权威典籍中,都没有“三引方、专方”。

如果连续听过《走进孟河》课程的人,很容易判断出:课程里“权威专家进行养生科普”是假,推销产品是真。

视频问诊开处方售高价院内制剂

经过多日观看课程,张先生发现该社群不同于那些明目张胆的违法推销,而是利用多种手段逃避监管,将不能作广告宣传的院内临方制剂包装成具有特殊疗效的产品,从而给出远高于产品实际价值的定价。

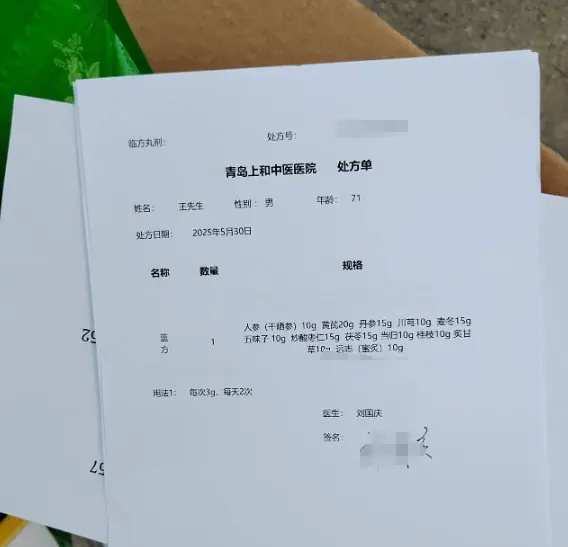

孟河医派专方药品

比如,人参(干晒参)10g 黄芪20g 丹参15g 川芎10g 麦冬15g五味子 10g 炒酸枣仁15g 茯苓15g 当归10g 桂枝10g 炙日草10g 远志(蜜炙)10g组成的处方制剂,成本价并不多,但卖给听课老人价格则高达11862元。某市场监督管理所工人员表示,其价格远超原料价值,不太合理……但要取证这样的违法行为,很不容易。

在张先生所在的社群里,屏幕那边的客服并不主动推销。她每天给记者发送课程链接及“课程回顾与总结”,只有在免费问诊和卖药时才会增加消息频率。

在该社群购买过药品的消费者,在购买药品前,要先与客服进行过视频通话,确定身份和购买意愿,再与自称是青岛上和中医院(以下简称上和中医院)医生进行视频问诊。问诊结束后,医生会开具处方,让老人与服务联系如何下单,获得药品。如果,想买药的听课人不接受视频的话,那么客服就不会卖药给他。

听课买药后的问诊处方

事实上,药品一般是以邮寄的方式进行,老人不用到医院里取药,付款也是支付给快递送货人员,收据上印有青岛上和中医院有限公司公章。全程涉及啊多个公司,实现的是无接触式问诊买药。但有个问题是,不管买药人是否达到互联网医必须为复诊病人问诊的要求,都可以进行线上问诊拿药。

另外,购买处方药需要患者的真实身份信息,如果一些买药人不提供这些信息,在进行问诊之后也能获得购药资格。

对此,工作在一线监管人员分析,这样的方式貌似大概率是因为对方很谨慎,避免留下证据。

一方面,通过视频电话等可以确认潜在客户的身份、性格,甚至通过视频画面,判断客户的经济条件,再有的放矢地进行推销。面对拒绝视频通话且只打字少发语音的“客户”,对方自然会提高警惕,不轻易推销,以避免留下不利于自己的沟通记录。

另一方面,采用“课程视频通知、客服‘一对一’报名,货到付款”等方式,也是为了逃避监管。课程内容不支持回放、没有实体店或线上店、不说“购买”说“报名”、线上没有资金往来、只用视频电话沟通而非文字沟通等,加上消费者买到的并非“三无”产品,这些都增加了监管部门的取证难度。

对此,张先生表示,我把能留的证据(购买收据、社群沟通记录、收药单号、上和中医院人员沟通录音)都提供给即墨市场执法人员了,但人家还是以院方(上和中医院)不承认、现场检查未发现违法行为不予立案。群里其他人掌握证据比我少,有些收据都没有,想保障权益更是难上加难,这就是花钱买教训。我把这个遭遇提供给网友,也是希望提醒大家不要上当。

步步为营的课程内容

年轻人能识破的推销骗局,老年人为什么会深陷其中?

从张先生经历看,除了客服一对一联系打情感牌外,通俗易懂却步步为营的课程内容,以及小恩小惠的赠品,也是获客“秘诀”。

《走进孟河》课程视频截图

在《走进孟河》课程中,王歌院长的讲解称得上“通俗易懂”,他不断用各种比喻告诉老人养生、食疗的重要性和有效性。也会不时介绍一些无法求证但容易引发老人共鸣的案例,类似“我的一个朋友由于没有好好治病,突然就走了”“有个病人,吃**产品,中风和偏瘫就好了,也能生活处理了”等。

连续数十天的“讲课”中,“保健常识”“中医知识”“普通食疗建议”“推荐产品”等内容交替出现,哪怕连续数天重点介绍某款“药方”,仍会穿插其他内容。跳跃式的讲课逻辑,以及真假参半的讲课内容,迷惑了不少老年人,误以为这是公益课堂,最终在不知不觉中掉入陷阱。

赠品也必不可少。除了每天听课答题打卡领红包外,还有免费专家团队问诊,申领三引方(山楂、陈皮、大麦茶、甘草),其无法在常规的销售渠道找到,而常规渠道同类产品的定价往往只有客服报价的几分之一甚至几十分之一。但,这些价格虚高的“赠品”进一步增加了老人对《走进孟河》王歌和客服的信任。

真假上和中医院令监管无奈

利用养生课,通过私域社群的方式吸引老人入坑,是一些不法商家牟取不当利益的手段。相当多不明真相的老人在不知不觉中被骗。为维护老年人的合法权益,全国范围内正在开展老年人药品、保健品虚假宣传专项整治工作。

根据专项整治工作公告的指引,作为被骗人家属刘先生,开始向上和中医院所在地即墨区监管部门举报,期待违法行为被制止,避免更多的老人上当。

不过,无论是卫生健康局还是市场局,在面对张先生提供翔实证据面前,皆是以现场检查未发现上和医院存在虚假宣传和违法问诊的“坑老”行为下结论。

更令他不解的是,即墨卫生健康局要求上和医院的人员给举报人回电解释情况。之后,该院一梅姓人员告诉举报人,《走进孟河》科普课为该院制作,运营和推广由合作方式负责,远程问诊的医生刘某是注册医生,药品绝对保真,没有标识上和医院是符合规定的,否则就违法了。与卫生健康局执法人员说法明显不一致。

于是,举报人将这个情况,同步回馈给卫生健康局还是市场局的办案人员,请其认真核实。但是,举报人却接到自称是上和中医院工作人员电话(拒绝透露职务和姓名),称该院从未参与过走进孟河科普课项目,是有人冒充该院进行违法活动,因为举报给他们带来了不小的麻烦,已经报警,却未见立案通知单。

与之类似的是,青岛市即墨区市场监管局执法人员身人员表示,经过现场检查和问询,没有发现该院存在生产药剂和参与社群卖药的虚假宣传行为,举报人收到的药品和收据是“伪造”的,上和中医院不承认有梅姓工作人员。目前,尚未对“伪造”收据和药品报警。该局也没有将案件移交,原因是被侵权主体。

由此,一件并不复杂的利用社群传播伪科普课程违规问诊卖药的“坑老”行为,进入毫无头绪的僵局之中。这也让举报人产生了迷茫,甚至相信了自称上和医院委托人传话,“他们的背景大,与**关系好。”

银发经济快速发展的过程中,这样的药品“坑老”问题不断,给老年人带来巨大损失,严重损害了银发经济的健康发展。这些案件往往利用老年人对健康的渴望和信息不对称,通过虚假宣传、低价诱导等手段销售假冒伪劣产品,不仅使老年人遭受经济损失,还可能危害其健康,破坏市场信任,阻碍银发经济的健康持续增长。

但是,举报人的遭遇,却让对老年人药品、保健品虚假宣传专项整治行动依然任重道远,如果仅停留在口号上,行动不能脚踏实地,那么老人权益依然难以保障。(应事人要求,本文中张先生和刘先生皆是化名)