深圳市巍特环境科技股份有限公司(简称“巍特环境”)将于9月12日迎来北交所IPO上会的关键节点,此次公司计划公开发行不超过1929.02万股,拟募集资金1.69亿元,用于区域运营中心建设、技术研发中心建设及补充流动资金。

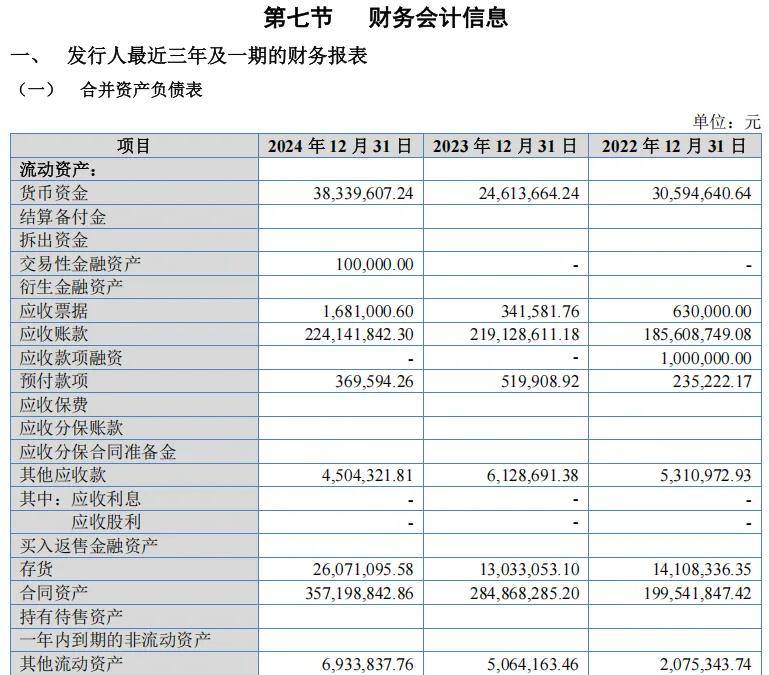

尽管公司在营收方面呈现增长态势,但财务层面仍存在显著隐患,尤其是高达3.57亿元的合同资产,占流动资产54%以上,这些已完工未结算的工程款不仅加剧了资金占用,且减值准备已累计至2751万元,面临较大的资产减值风险。同时,公司核心的“垫衬法”修复技术实际适用范围受限(仅适用于管径大于300mm的混凝土或砖石管道),难以覆盖国内大量小管径及非传统材质管道,市场空间受到质疑。加之其研发投入2024年占比仅4.53%,低于行业平均水平,技术领先性与持续创新能力也备受争议。

值得注意的是,巍特环境曾于2022年11月首次冲击北交所上市但被否决,成为北交所历史上第二家被否企业,此次二次上会备受关注。公司异常高的劳务分包率(2022年53.31%、2023年81.46%、2024年78.00%)引发了监管机构的连续多轮重点问询,北交所高度关注该比例是否合理、经营活动是否依赖劳务外包、是否符合行业惯例以及是否存在成本结转调节情形。尽管公司将其解释为项目特点、工艺需求及部分前期工作已由业主方外包等客观因素,但仍未能完全打消市场疑虑,甚至有分析认为其可能实质上更像一家披着“技术”外衣的工程劳务整合商。

此外,巍特环境还因一起劳动纠纷案件及后续被执行情况受到市场关注。据2025年半年报披露,公司于6月与一被辞退员工的劳动争议经二审判决生效,需支付赔偿金20.3万元,并称已履行付款义务。然而,公开信息显示,2025年8月11日,该公司被重庆市丰都县人民法院列为被执行人,执行标的20.45万元,与前述赔偿金额高度接近,引发了外界对该执行案件与劳动争议关联的推测,尽管具体事由尚未公开。这一情况也为公司的内部管理及合规性增添了不确定性。

3.57亿合同资产埋雷,核心技术竞争力存疑

巍特环境自2003年成立以来,逐步发展成为一家专注于排水管网探测、检测评估、方案设计、零开挖修复及智慧运营服务的专业企业,并获得了国家级专精特新“小巨人”和高新技术企业等认证。然而,尽管公司营业收入从2022年的3.03亿元增长至2024年的3.29亿元,其背后却隐藏着多重经营风险和财务隐患,这些痛点甚至可能构成致命威胁。

首先,巍特环境财务质量堪忧,突出表现为现金流长期“失血”和资产结构失衡。尽管账面营收增长,但经营活动现金流量净额在2022年和2023年连续为负(分别为-2077.29万元和-3182.40万元),直到2024年才勉强转正至942.94万元,这种“赚了利润却赔了现金”的局面揭示其盈利质量低下。同时,巍特环境合同资产净额从2022年的1.99亿元飙升至2024年的3.57亿元,2024年占流动资产比例超过54%,这些已完工未结算的工程款如同“纸上富贵”,不仅挤占了大量运营资金,还面临减值风险——同期合同资产减值准备已累计增至2751万元。

2024年,巍特环境应收账款余额持续增长至2.72亿元,周转率却从2022年的1.91降至2024年的1.25,进一步加剧了现金流压力。值得注意的是,2022年至2024年,巍特环境主营业务毛利率分别为 43.99%、43.49%和 40.46%,主营业务毛利率持续下降。如果未来出现市场竞争加剧、技术工艺更新迭代、材料或劳务成本上涨等情形,可能导致公司主营业务毛利率进一步下降,对公司盈利能力造成不利影响。

图片来源:巍特环境招股书

其次,巍特环境核心技术竞争力存疑。公司主打“垫衬法”非开挖修复技术和速格垫产品,但这项技术存在明显局限:仅适用于管径大于300mm的混凝土或砖石管道,而国内大量小管径、非传统材质的管道无法覆盖,市场空间缺乏公开数据支撑。更严峻的是,非开挖修复技术在国内渗透率仅20%(欧美达45%-50%),而垫衬法是一种较新的修复技术,属于多种非开挖修复技术中的一种,目前处于市场推广阶段,现阶段市场份额较低。巍特环境2022年至2024年间研发费用金额分别为1403.79万元、1402.44万元和1493.29万元,占营业收入的比重分别为 4.63%、4.79%和 4.53%,远低于同行业可比公司研发费用率平均(6.31%、7.30%、9.35%),公司却声称技术领先。

最后,巍特环境治理与控制权隐患不容忽视。公司两位实控人(王某鹏、王某新)持股均等,虽有一致行动协议约定“分歧时以王某鹏意见为准”,但这种平衡极易因矛盾而破裂,引发控制权之争。更棘手的是,公司与投资方签订对赌协议,若IPO失败,实控人需回购股份,可能触发资金链崩断。

涉劳动纠纷,上会前1个月曾被列为被执行人

近期,巍特环境因其涉及的一起劳动纠纷案件及后续被执行信息引发市场关注。根据该公司2025年半年报披露,当年6月,其与一名被辞退员工的劳动争议经重庆市第三中级人民法院二审判决生效,法院判决公司向该员工支付赔偿金20.3万元。公司表示已履行判决,将款项支付至员工账户。

然而,事件并未随着赔偿款的支付而完全了结。天眼查平台信息显示,2025年8月11日,巍特环境被重庆市丰都县人民法院列为被执行人,案号为(2025)渝0230执2522号,执行标的金额为20.45万元。该笔执行款项与先前劳动纠纷中判决的赔偿金数额高度接近,引发外界推测两件事可能存在关联。不过,截至目前,关于该执行案件的具体事由及详细内容,尚未有进一步的公开信息披露。

图片来源:天眼查

这一情况的发生时点尤为值得关注。根据公开资本市场监管流程,若一家企业存在上市或公开发行等计划,在申报前后关键时期出现被执行记录,可能对其合规形象和信息披露质量造成负面影响。尽管巍特环境未公开明确正处于此类阶段,但该类信息通常在潜在投资者和监管机构开展尽调时被视为重要参考因素。

劳务分包率近80%引监管重点关注

2022年,巍特环境向北交所递交的IPO申请最终以“终止审核”落幕。上市委员会明确指出,该公司未能充分、准确地披露其核心技术的“创新性”,相关说明存在“不准确、不完整”之处,不符合公开发行并上市的信息披露要求。这一决定,直接揭示了资本市场对于科技企业“成色”的真实性、透明性持有极高的审慎标准。

然而,“创新性”披露不足仅是问题的表象,随之浮出水面的深层关切指向了巍特环境业务模式的本质。据披露,巍特环境在工程服务采购中,劳务分包的占比呈现出令人瞩目的攀升态势:2022年为53.31%,2023年升至81.46%,2024年为78.00%。这意味着,公司近八成的工程服务依靠外部劳务力量完成。对此,巍特环境的解释归结于项目特点、工艺需求及部分前期工作已由业主方外包等客观因素。

这一异常高的、且持续增长的比例,引发了监管机构的连续多轮问询。北交所重点关注其合理性,核心疑虑在于:巍特环境的经营活动是否依赖于劳务外包?采购比例是否符合行业惯例?是否存在提前或延后结转分包成本的情形?尽管公司给出了解释,但显然未能完全打消审核部门的疑虑。当一家申报科创属性企业的核心生产环节高度依赖外部劳务分包,其自身的核心技术价值、持续创新能力以及业务管理的独立性便难免受到严峻拷问。

最终,这两大疑点交织在一起,共同构成了其IPO之路上的致命障碍。创新性表述的模糊,使人难以判断其技术壁垒;而业务对劳务分包的重度依赖,则让人质疑其是否只是一家披着“技术”外衣的工程劳务整合商巍特环境的案例,为所有寻求上市的创新企业敲响了警钟:唯有坚实的自主创新能力、清晰透明的业务模式以及符合商业逻辑的财务结构,才是通往公开资本市场的坚实基石。其折戟历程,无疑是一次对科技企业“含金量”的深度检验。