记者观察:银发经济下的健康骗局

随着银发经济的快速发展,老年人健康需求日益增长,但一些不法商家却利用老年人对健康的渴望和信息不对称,通过伪养生社群进行虚假宣传,高价销售标识不全的“中药制剂”,形成了一条灰色产业链。近日,记者深入调查了一起涉及全国多地老人的《走进孟河》伪养生社群案件,揭示了其背后的操作手法与监管难题。

课程内容截图

一、免费课程背后的“温柔陷阱”

起因:免费听课的诱惑

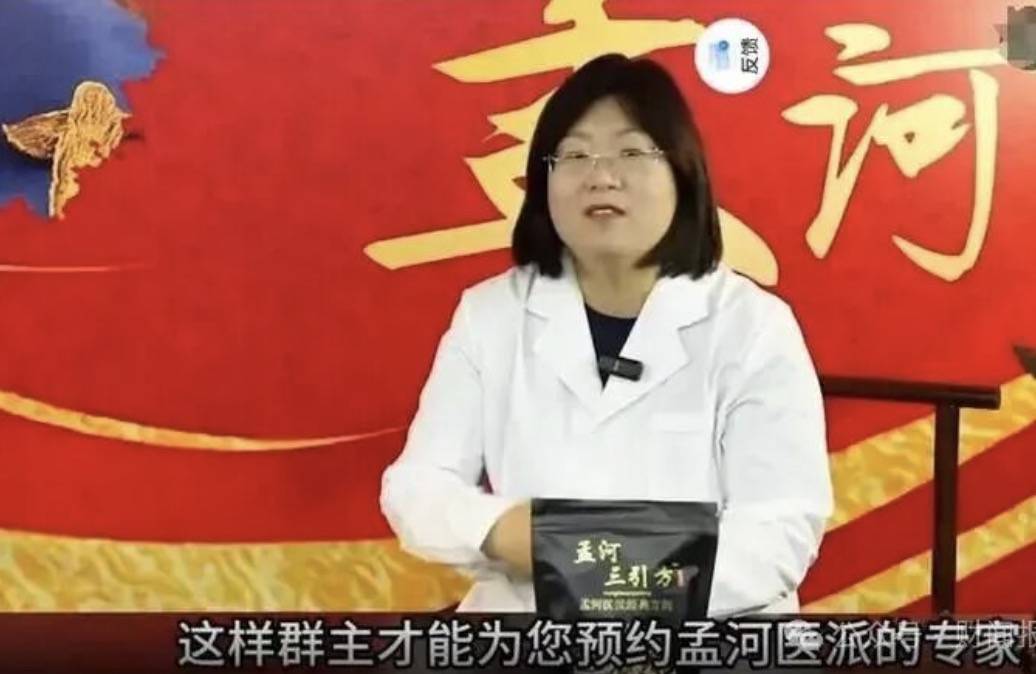

《走进孟河》栏目以免费听养生知识、专家问诊为噌头,通过电话、视频广告及养生社群等多种渠道吸引老年人加入。群内每天早晨推送约50分钟的课程链接,内容涵盖中医知识、健康养生,穿插“经典中药方”和“食疗法”,并在课程最后10分钟进行连线问诊,根据老人提供的病历给出调理、用药建议。

解读:情感营销与信息误导

这种“免费+专家”的模式,迅速赢得了老年人的信任。然而,记者调查发现,所谓“专家”王歌的身份存在诸多疑点:其自称的多个头衔均无法在官方渠道验证,甚至所提及的“三引方、专方”在传统中医经典方剂体系中也无据可查。课程内容中,大量无法求证的案例和真假参半的养生知识,进一步迷惑了老年人,使其误以为这是公益课堂。

社群截图

二、高价“中药制剂”的推销链条

操作:视频问诊与高价售药

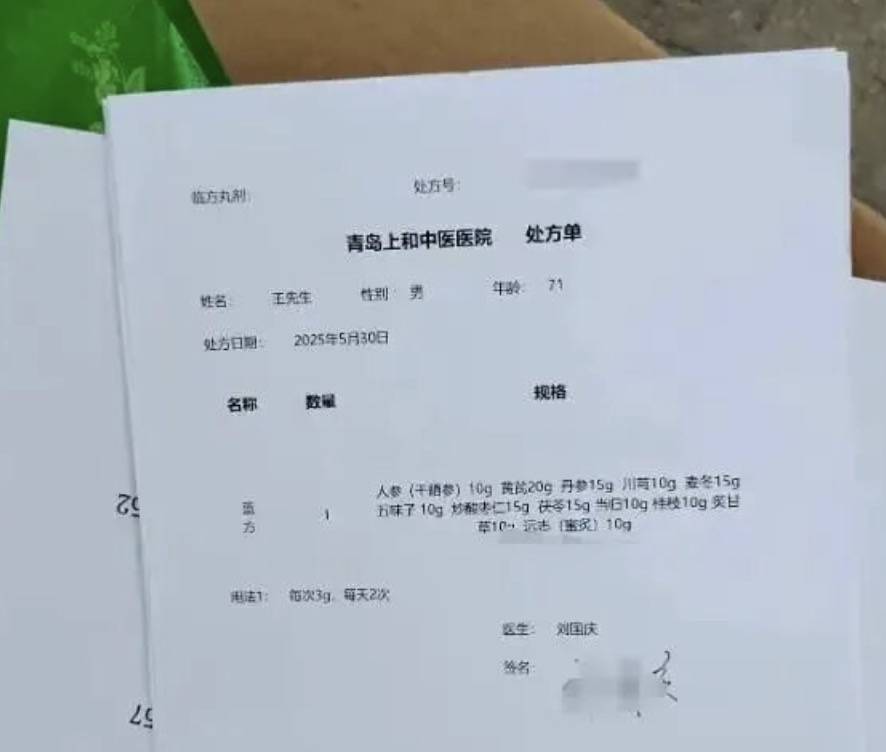

在《走进孟河》社群中,客服并不主动推销药品,而是通过每天发送课程链接和“课程回顾与总结”来维持联系。当老人表达购药意愿时,客服会安排视频通话确认身份,随后由自称青岛上和中医院的医生进行视频问诊,并开具处方。药品通过邮寄方式送达,老人需向快递员支付高额费用,收据上印有上和中医院有限公司公章。

案例:高价“专方”的成本之谜

以一款由人参、黄芪、丹参等常见中药组成的处方制剂为例,其成本价并不高,但卖给听课老人的价格却高达11862元。某市场监督管理所工作人员表示,该价格远超原料价值,显然不合理。然而,由于药品并非“三无”产品,且交易过程无实体店、无线上店、无文字沟通记录,监管部门取证难度极大。

孟河医派专方药品

解读:逃避监管的“高明”手段

不法商家通过视频电话确认客户身份和经济条件,有的放矢地进行推销;采用“课程视频通知、客服‘一对一’报名、货到付款”等方式,规避了传统销售渠道的监管。此外,课程内容不支持回放、线上无资金往来等设计,也进一步增加了监管部门的取证难度。

三、监管困境与法律空白

调查:举报无门的尴尬境地

作为被骗人家属,刘先生向上和中医院所在地的即墨区监管部门举报,但无论是卫生健康局还是市场局,均以现场检查未发现违法行为为由不予立案。更令人困惑的是,上和中医院对举报内容的回应前后矛盾,先是承认参与科普课项目,后又否认并报警称被冒充。

解读:监管与法律的双重挑战

此案暴露出当前监管体系在应对新型网络诈骗时的不足。一方面,不法商家利用私域社群进行隐蔽销售,逃避了传统监管手段;另一方面,现有法律法规对这类行为的界定和处罚力度尚显不足,导致监管部门在取证和执法过程中面临诸多困难。

《走进孟河》课程视频截图

四、银发经济的健康发展之路

反思:保护老人权益任重道远

这起案件不仅给老年人带来了巨大的经济损失,还可能危害其健康,破坏市场信任。银发经济的健康发展,离不开对老年人权益的有效保护。然而,当前老年人药品、保健品虚假宣传专项整治行动仍面临诸多挑战,如何脚踏实地、精准打击不法行为,成为亟待解决的问题。

听课买药后的问诊处方

建议:多管齐下共筑防线

加强法律法规建设:完善相关法律法规,明确网络诈骗的界定和处罚标准,为监管部门提供有力的法律支持。

提升监管技术手段:利用大数据、人工智能等现代技术手段,加强对网络平台的监测和分析,及时发现和打击虚假宣传行为。

增强老年人防范意识:通过社区宣传、媒体报道等多种方式,提高老年人对虚假宣传的识别能力和防范意识。

建立跨部门协作机制:加强卫生健康、市场监管、公安等部门的协作配合,形成合力,共同打击不法行为。

在银发经济快速发展的今天,守护老年人的健康与财富已成为全社会共同的责任。面对不法商家的种种骗局,我们需要更加坚定的决心和更加有效的措施,共同筑起一道坚实的防线,让老年人能够安享晚年、健康生活。