瞭望塔财经发现,对比百英生物招股书与问询函背后,藏着三组令人不安的数据对比:预付账款增速230%VS营业成本增速5.26%,境外收入占比55%VS客户集中度骤降,研发投入11.58%VS销售投入12.7%。

瞭望塔财经获悉,2025年7月,北交所向上海百英生物科技股份有限公司发出首轮问询函。这份长达数十页的文件,不仅关注表面财务数据,更深入挖掘了公司治理、资金流向和核心技术可持续性等深层问题。

瞭望塔财经了解到,作为曾冲刺创业板又改道北交所的生物医药企业,百英生物IPO申请中的诸多细节值得玩味。据招股书显示,公司2022-2024年营收从2.6亿元增长至4.02亿元,但靓丽业绩背后隐藏着诸多尚未被市场充分认知的风险点。

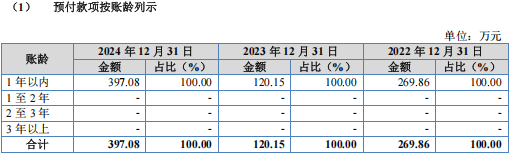

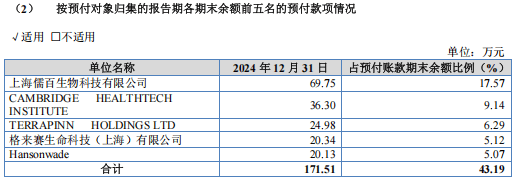

1、资金流向疑点:预付账款增速异常背后

百英生物2024年末预付账款达到397.08万元,较期初增长230.5%,这一增速远超营业成本5.26%的增幅。

更令人关注的是,公司前五大预付对象集中度极高,2024年末占比达43.19%。这种异常集中可能意味着公司对少数供应商过度依赖,或者存在未披露的关联交易。

问询函直接要求公司说明“预付账款余额变动与采购金额、营业成本变动的匹配性”。这个问题直指核心:资金是否通过预付款形式流向特定对象?是否存在资金占用或利益输送?

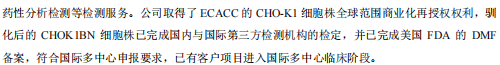

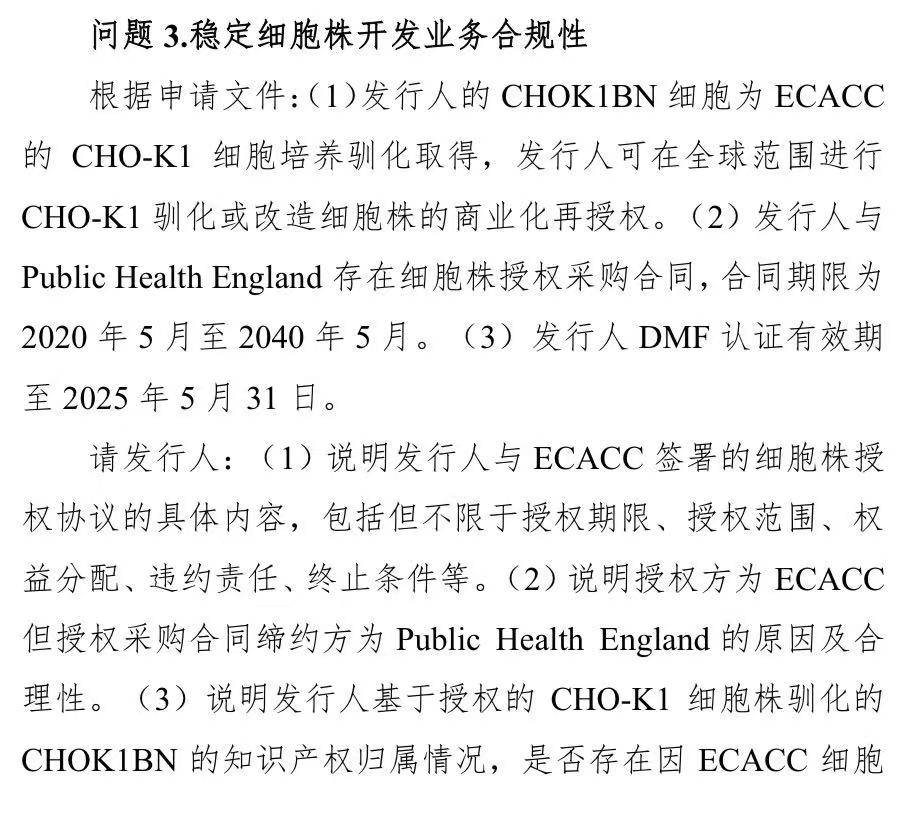

2、核心技术授权风险:细胞株授权方与签约方不一致

百英生物稳定细胞株开发业务依赖CHOK1BN细胞株,该核心资产来自英国ECACC授权。但招股书披露了一个关键细节:授权方(ECACC)与合同签署方(Public Health England)不一致。

这种不一致可能导致法律风险。问询函要求公司说明“授权方与签署方不一致的原因及合理性,是否存在权属争议或纠纷风险”。

更令人担忧的是,该授权协议2040年到期。虽然公司称“预计到期后能够续期”,但生物医药领域的国际授权协议往往充满变数,特别是中美科技竞争背景下。

3、股权代持往事:叶军代持协议背后的合规隐患

百英生物的股权代持历史比表面看起来更为复杂。招股书披露,自2012年3月公司设立后,叶军曾先后委托张美娟、乔兔英代持公司股权。

尽管公司声称该等代持已于2023年2月全部解除,但问询函仍要求详细说明“叶军委托他人代持公司股权的原因及合理性”。

代持问题往往涉及股权清晰性和实际控制人认定等核心法律问题,这也是IPO审核中的重点关注领域。历史代持是否完全规范,是否存在潜在纠纷,都是上市进程中的隐形地雷。

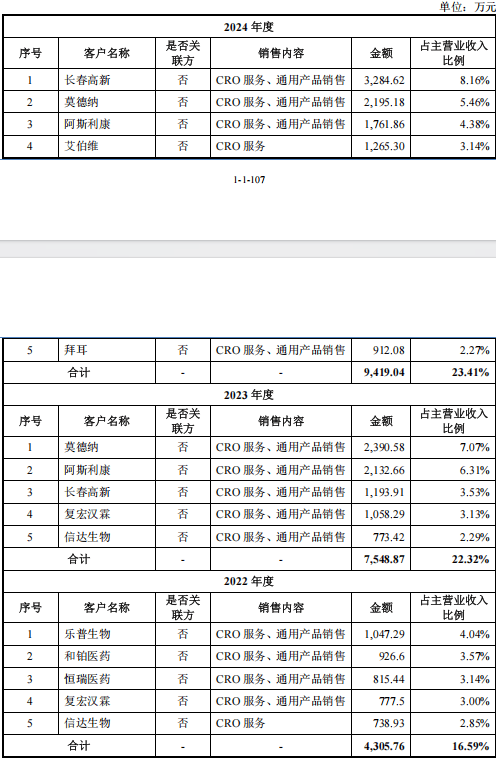

4、客户结构剧变:前五大客户全部更换的深层含义

2022年至2023年上半年,百英生物前五大客户发生惊人变化。2022年的前四大客户乐普生物、和铂医药、恒瑞医药、复宏汉霖,到2023年上半年全部退出前五名单,替换为阿斯利康、莫德纳、BIO X CELL及天境生物等新客户。

客户结构剧烈变动背后可能意味着:一是原有大客户流失严重,二是业务转型导致客户群体变化,三是通过拓展新客户弥补老客户流失。

无论哪种情况,都反映出公司客户关系的不稳定性,这可能对持续经营能力构成挑战。

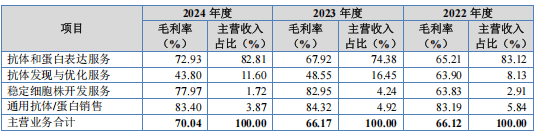

5、毛利率畸高:70.04%的毛利率是否可持续

百英生物2024年毛利率达到70.04%,较行业均值高出约24个百分点。这种显著差异需要合理解释。

问询函注意到公司各业务毛利率差异显著,甚至存在部分订单毛利率为负的情况。监管要求说明“部分订单毛利率为负的原因及合理性,是否存在低价冲量情形”。

畸高毛利率可能源于:一是成本计算方式与同行不同;二是享有特殊补贴或税收优惠;三是存在未披露的关联交易定价安排。无论哪种情况,都需要公司给出令人信服的解释。

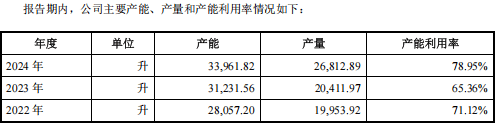

6、产能利用率不足仍募资扩产:78.95%利用率背后的决策逻辑

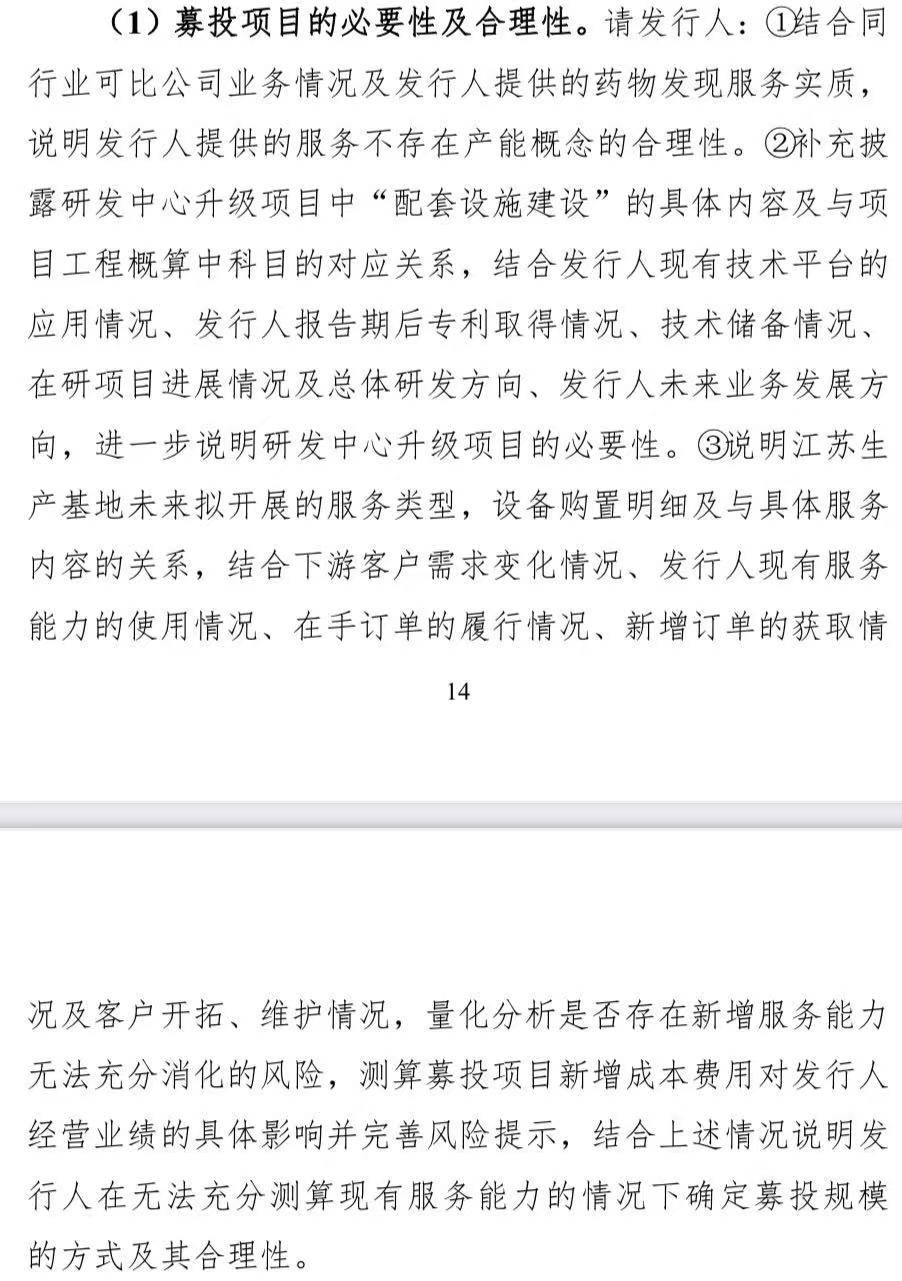

尽管现有产能利用率未饱和(2024年仅78.95%),百英生物仍拟募资4.91亿元用于江苏生产基地建设。

问询函直接要求公司“量化分析新增产能消化措施及风险”。这个问题切中要害:在现有产能尚未充分利用的情况下,大规模扩产的合理性和必要性何在?

特别值得注意的是,江苏项目已投建2年却仅完成12%预算进度。这种缓慢的建设进度与急切的融资需求形成鲜明对比,令人质疑项目的真实性和可行性。

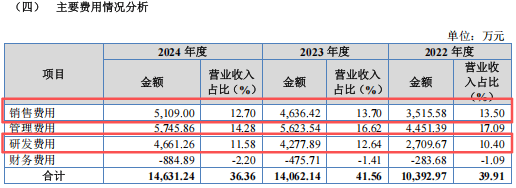

7、研发投入不足:11.58%的研发费用率低于销售投入

2024年,百英生物研发费用占营业收入比例为11.58%,而同期销售费用占比为12.7%。销售投入超过研发投入,这对一家号称技术驱动的生物医药企业而言极不寻常。

这种投入结构反映出公司可能更注重短期市场拓展而非长期技术积累,这与科创企业的定位不尽相符。

三组异常财务数据、核心技术授权隐患、股权代持历史问题,共同构成了百英生物IPO路上的三重门。

在瞭望塔财经看来,从创业板改道北交所,募资金额从10.5亿元降至4.91亿元,但核心问题并未因转换赛道而消失。北交所的问询函已经展现出极其专业的审核能力,直指企业治理薄弱点和财务异常点。

瞭望塔财经认为,百英生物需要回答的不仅仅是表面问题,更是这些异常数据背后的商业实质和公司治理逻辑。这些问题不解决,即使侥幸上市,也难逃市场和投资者的审视。