近日,水滴公司公布2025年第二季度业绩报告,显示其已连续14个季度盈利。这份“成绩单”背后,是其保险业务(水滴保)贡献了公司近90%的营收,而作为流量入口的众筹业务(水滴筹)收入却迎来下滑。与此同时,网络上关于水滴保“乱扣费”的投诉频发,水滴的“公益流量”与“商业变现”的如何平衡再次受到关注。

水滴保“乱扣费”投诉频发

水滴保是水滴公司旗下的互联网保险中介平台,其运营主体为水滴保险经纪有限公司,与多家知名保险公司合作,销售其保险产品。

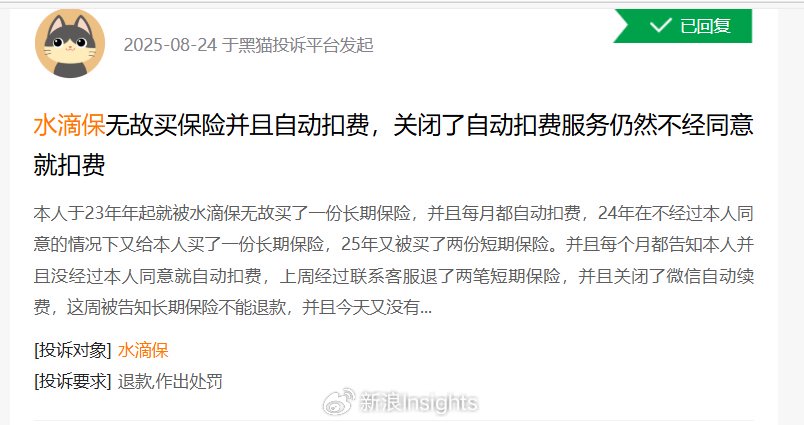

据新浪insights观察,水滴保近期因“乱扣费”而遭到消费者的频繁投诉。黑猫投诉平台显示,关于水滴保的投诉已有1851条,且近期的投诉主要集中在“被无故购买长期保险”或“未经明确授权被自动扣费”等方面。

此类情况并非个例,在社交平台上,甚至出现了如何向水滴保申请退费的“维权教程”,引发了大量遭遇类似情况消费者的共鸣。

水滴保的扣费争议也非新问题。2024年315期间,中国消费者报报道水滴保百万医疗险销售中存在“低价陷阱”,其广告以"每月1.9元投保600万医疗险"吸引用户,消费者点击"同意并投保"后实际次月起保费跳涨至191.3元,客服辩解为"用户误操作升级",但所谓"升级"无需额外确认,仅是页面设计误导。由于默认开通自动续费,大量消费者发现被持续扣款后投诉不断。

“公益引流,商业变现”模式争议不断

水滴公司的商业模式是通过水滴筹这一大病众筹平台获取流量与用户信任,进而将用户引导至水滴保实现商业变现。创始人沈鹏曾透露,凭借这一模式,水滴公司单个捐款用户的平均获客成本仅0.3元。

从2025年Q2财报来看,该模式仍在财务上支撑公司发展。水滴公司的营收主要包含三部分,保险相关收入、众筹服务费以及数字临床试验解决方案。其中。保险相关收入7.39亿元,同比增长28.7%;众筹服务费收入0.7亿,同比下降2.7%,且众筹金额也由去年Q2的13亿变成了今年同期的12亿。

与此同时,水滴的商业模式也一直饱受争议。近年来,水滴筹因审核不严多次陷入“诈捐”风波;据湖北孝南区检察院2024年1月通报,湖北孝昌一女子通过P图软件伪造虚假病历,向水滴筹平台申请筹集救治费用10万元。该女子后因涉嫌诈骗罪(未遂)被检察院提起公诉。另一方面,水滴保也因营销不规范被监管点名。2025年5月,上海市消保委指出其百万医疗险存在宣传投保年龄与实际条款不符的问题:销售页面宣称“0-70岁均可投保”,但实际条款却将投保年龄限定为“30天-65周岁”。

公众和媒体对其利用公益属性为商业业务引流的做法也提出质疑,早期积累的公益形象与后期的商业变现手法之间形成巨大落差,导致用户产生被误导感。

水滴公司的故事,是一个关于流量、变现与信任的商业案例。它成功将公益流量转化为商业价值,但“乱扣费”和误导营销等信任危机仍未解决。如何在商业利益与社会责任之间找到平衡、守住合规底线,是其实现可持续增长必须面对的问题。