“焖炉/设备检修”——超标!“焖炉/设备故障”——超标!“焖炉/设备维修”——依然超标!即便所谓的“正常生产”日均值仍不时突破限值。然而,这持续不断的环境污染行为,竟未受到任何行政处罚。

近日,巢湖市红强新型建材有限公司(以下简称:红强建材)因长期频繁超标排放污染物引发社会广泛关注。

依据安徽省污染源自动监控信息平台的数据显示,红强建材超标情况如下:

红强建材2月1日、2日、3日、9日、15日、16日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日颗粒物日均值超标;二氧化硫在2月20日、26日日均值超标;氮氧化物2月20日日均值超标。工况记录可见:该企业2025-02-23 00:15:00至2025-02-28 18:00:00,该公司工况序列:启炉,原因:点火升温。

红强建材3月4日、5日、6日、7日、11日、12日、13日颗粒物日均值超标;二氧化硫在3月4日、5日、6日、11日日均值超标。工况记录可见:该企业2025-03-03 01:00:00至2025-03-13 12:00:00,该公司工况序列:焖炉,原因:炉门故障;2025-03-20 10:00:00至2025-03-20 19:00:00,该公司工况序列:焖炉,原因:设备检修;2025-03-22 20:00:00至2025-03-24 10:30:00该公司工况序列:焖炉,原因:设备检修;2025-03-28 03:00:00至2025-03-28 10:30:00,该公司工况序列:焖炉,原因:设备故障。

红强建材4月13日、14日、15日、30日颗粒物日均值超标;二氧化硫在4月5日、6日、9日、10日、11日、12日、13日日均值超标。工况记录可见:该企业2025-04-04 14:00:00至2025-04-05 09:00:00,该公司工况序列:焖炉,原因:设备检修;22025-04-05 11:30:00至2025-04-16 10:10:00,该公司工况序列:焖炉,原因:设备故障;2025-04-21 08:10:00至2025-04-21 22:00:00,该公司工况序列:焖炉,原设备故障。

红强建材5月5日、6日、7日、8日、11日、21日、22日、23日、24日、25日颗粒物日均值超标;二氧化硫在5月5日、6日、7日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、24日、25日、27日、28日、29日、30日、31日日均值超标。工况记录可见:该企业2025-05-05 13:00:00至2025-05-19 08:00:00,该公司工况序列:焖炉,原因:设备维修;2025-05-21 16:00:00至2025-05-27 08:00:00,该公司工况序列:焖炉,原因:设备检修

红强建材6月3日、8日、11日、12日、13日颗粒物日均值超标;二氧化硫在6月1日、2日、3日、8日、9日、10日、11日、12日、13日日均值超标。缺少6月4日、5日、6日在线监测数据。工况记录可见:该企业2025-05-27 17:30:00至2025-06-14 06:00:00,该公司工况序列:焖炉,原因:设备维修。

红强建材7月21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日颗粒物日均值超标。工况记录可见:该企业2025-07-02 12:00:00至2025-07-02 18:00:00,该公司工况序列:焖炉,原因:设备故障;2025-07-20 19:00:00至2025-08-08 07:10:00,该公司工况序列:停炉,原因:高温天气我公司停一号窑、由于两个隧道共用一套设备设施处理设施、导致氧含量过高,一号窑停窑停止进砖,特向贵句(局)报告。

红强建材8月1日、2日、3日、4日、5日颗粒物日均值超标。工况记录可见:该企业2025-08-30 17:00:00至2025-09-01 00:00:00,该公司工况序列:焖炉,原因:设备维修。

超标成常态,工况异常记录“比生产日志还勤”

安徽省污染源自动监控信息平台记录的超标数据显示。红强建材2月到8月期间,每月存在污染物日均值超标情况,颗粒物、二氧化硫屡屡“爆表”。而企业的每一次超标,都伴随着“焖炉/设备检修”、“焖炉/设备故障”、“焖炉/设备维修”等工况异常记录——频率之高,甚至比“比生产日志还勤”。

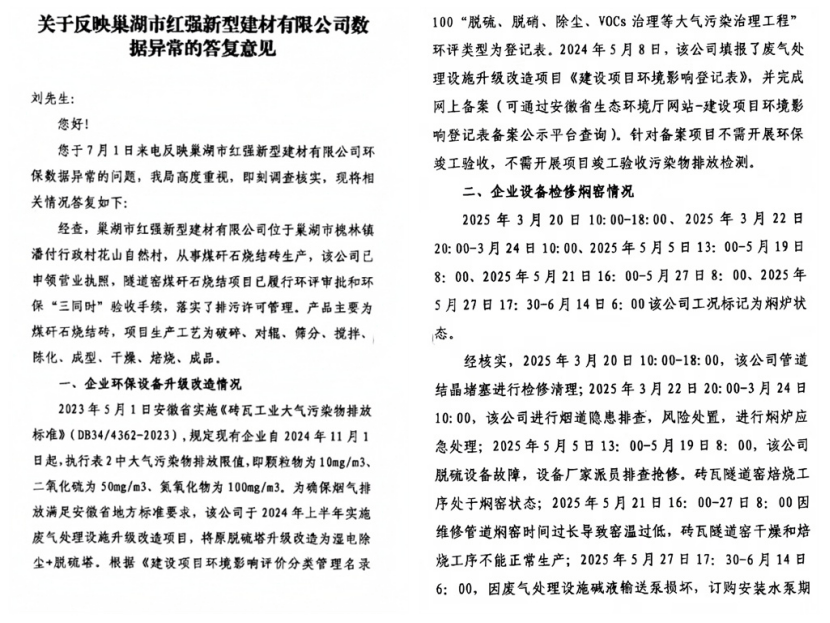

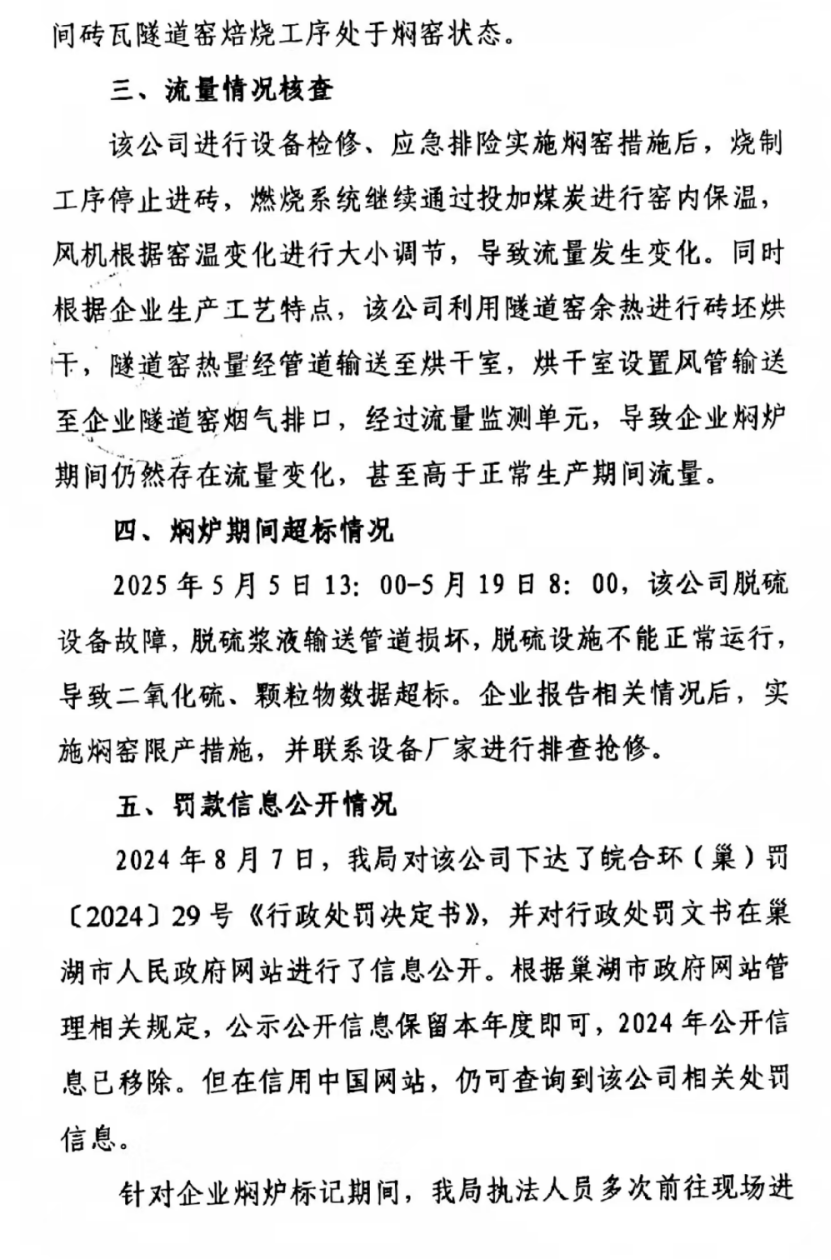

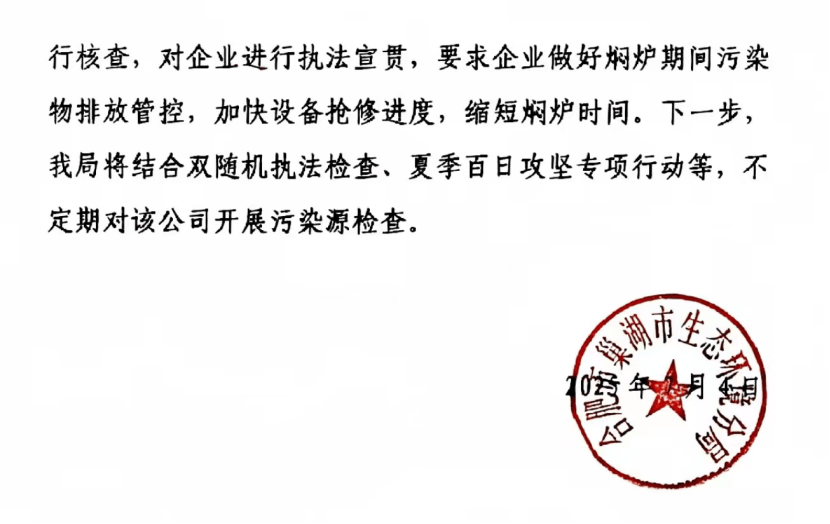

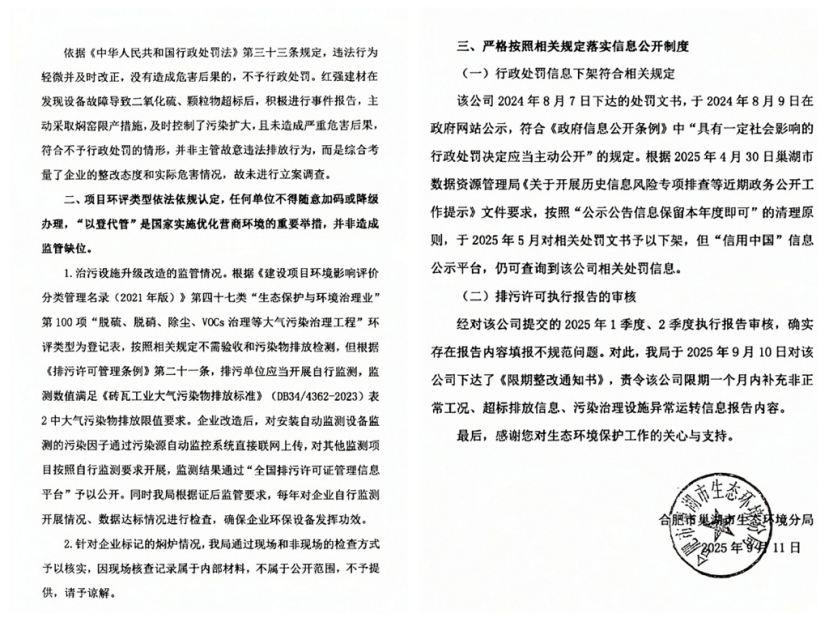

生态环境局回复:

生态环境分局两次回应难服众,公众提出疑点:

一、设备真故障,还是真排放?

如此高频率、长时段的设备“故障”、“维修”、“检修”,究竟是突发情况,还是企业污染治理设施运行失管、工艺落后、维护缺失等导致未有效处理污染物超标排放的常态?而当地生态环境分局答复以及作出的“不予行政处罚”决定引发了公众更深层次的追问与审视。核查结果又以内部资料为由不公开,引发公众对企业是否存在借设备问题掩盖真排放行为的质疑。

二、备案能否代替监管?

企业已完成环保设备升级改造的备案,但备案不等于监管的终点。改造后的设施实际运行效果如何?仅靠每季度一次的CEMS比对监测——“均合格”能否真实反映排放情况?监管是始于备案,还是应终于实效?

三、瞒报漏报,是否应当追责?

企业在排污许可证执行报告中未如实填报污染物排放数据,隐瞒超标事实及重要信息,已违反《排污许可管理条例》的相关规定。然而生态环境部门仅作出《限期整改通知书》,要求“限期补充信息”,而未受到任何处罚或停产整治,公众质疑生态环境部门执法宽松、变相众容?

对于排污许可证监督执法栏处罚信息缺失,涉嫌处罚信息瞒报,生态环境分局未做任何回应。

四、未报备期间污染物超标是否立案?

对于未报备期间超标排放行为,是否启动调查?是否存在应罚未罚、执法不严?

历史积弊,督察转办疑成一纸空文

该企业的污染问题早在2017年就被中央环保督察转办,然而多年过去,污染依旧、超标照常,公众不得不怀质背后是否存在地方保护?

智慧监管何在?预警机制是否形同虚设?

生态环境部一再强调“非现场执法”、“智慧预警”、“一证式监管”,但红强建材连续数月、多频次超标的背景下,监控平台是否及时发出预警?所谓“一证式监管”,是否真正发挥了作用?

当“设备故障、维修、检修”成了企业规避处罚的“丹书铁券”,当“报备”成了逃避监管的“挡箭牌”,环保法律法规的刚性何在?公众的环境权益的保障何在?

污染数据自己会说话。红强建材的超标记录,不是冰冷的数字,而是对公共环境与居民健康的持续威胁。