瞭望塔财经此前曾两次深入分析摩尔线程IPO案例,但均因"内容问题"被投诉删除。本次分析将严格依据2025年9月5日报送的招股说明书及问询函回复材料,聚焦潜在风险点,透过数据表象探寻业务实质。

瞭望塔财经获悉,2025年9月26日,上交所上市审核委员会将审议摩尔线程的首发申请。这家由前英伟达全球副总裁张建中创立的GPU公司,正冲刺"国产GPU第一股" 的光环。

瞭望塔财经通过招股书了解到,公司计划募集80亿元资金,支撑其尚未盈利的业务。尽管2025年上半年营收7.02亿元(超过过去三年总和),但同期仍亏损2.71亿元,累计未弥补亏损高达14.78亿元。

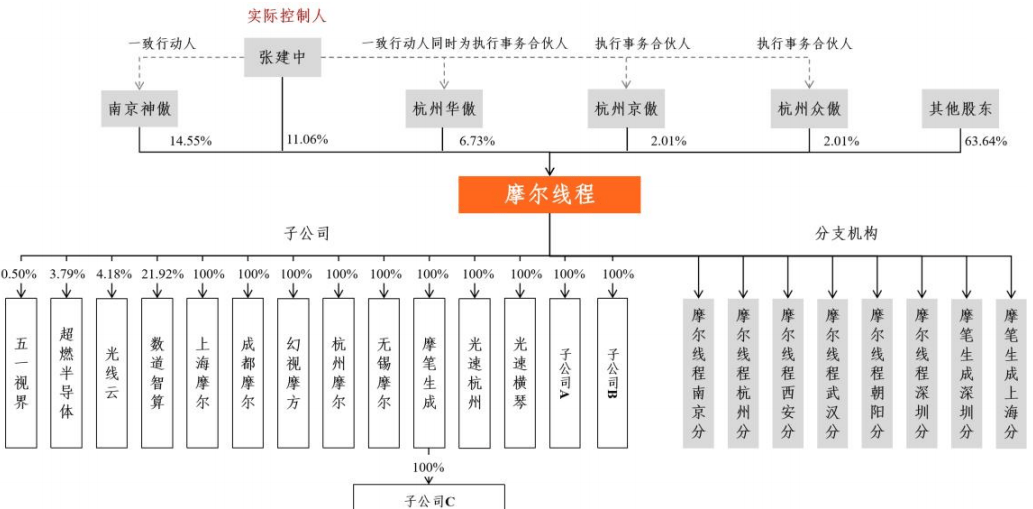

1、股权分散与控制权集中,创始人的"双面架构"

摩尔线程在股权结构上呈现"高度分散与高度集中"的奇特现象。招股书显示,公司无单一持股30%以上的股东,不存在控股股东。

然而创始人张建中通过直接持股、员工持股平台和一致行动协议,合计控制公司36.36%的股份。这种结构一方面避免了股权过于集中带来的公司治理风险,另一方面又保证了张建中的实际控制权。

但这种架构的稳定性存在隐患。张建中与南京神傲、杭州华傲签署的一致行动协议期限至"任何一方不再持有发行人股权之日",若未来出现分歧,可能导致控制权不稳定。

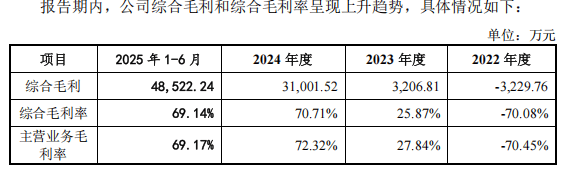

2、战略摇摆与毛利率剧变,背后隐藏的业务脆弱性

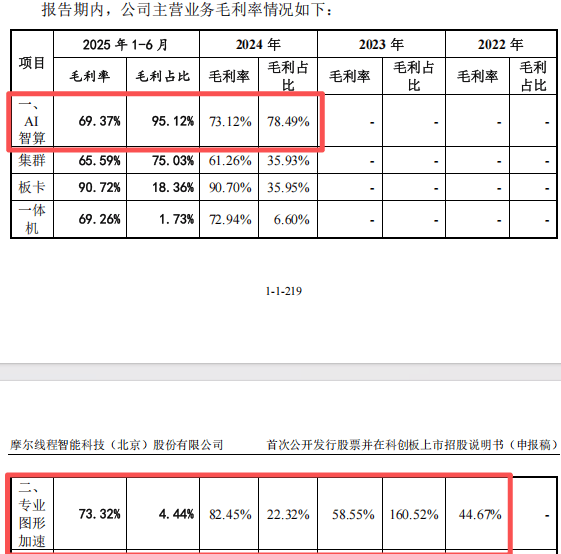

摩尔线程在短短三年内实现了毛利率的惊人逆转:从2022年的-70.08%到2024年的70.71%。这一数字变化背后,隐藏着公司战略方向的根本性调整。

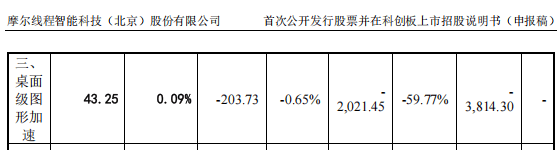

公司最初试图同时进军消费级和市场级GPU市场,但很快发现两条战线均面临巨大挑战。消费级市场(桌面图形加速)面临激烈竞争和微薄利润,2024年该业务毛利率为-0.65%,收入占比持续萎缩。

公司随后将资源集中于高毛利、高价值的B端市场,即AI智算和专业图形加速领域。2024年,AI智算产品收入占比高达77.63%,其毛利率为73.12%;专业图形加速产品毛利率更是达到了82.45%。

这种战略转型虽然改善了毛利率,但也暴露出公司业务的脆弱性——过度依赖B端大客户,而这些客户的采购稳定性和可持续性存在不确定因素。

3、客户集中与订单迷雾,未来收入的隐忧

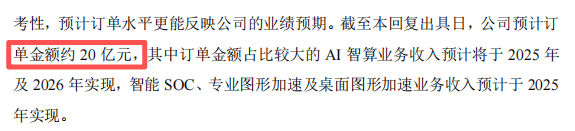

摩尔线程披露"截至2025年6月30日,正在洽谈的客户预计的订单合计约20亿元"。这看似美好的数字背后存在多个疑问。

这些订单是否具有约束力?招股书用语是"正在洽谈"和"预计的",表明这些订单不具有法律约束力,存在变数。

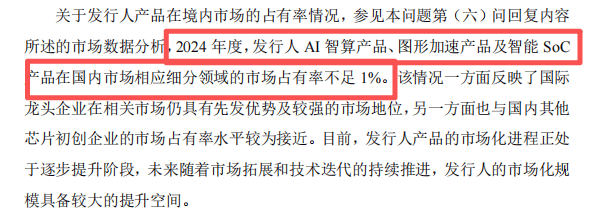

其次,公司2024年AI智算产品、图形加速产品及智能SoC产品在国内市场相应细分领域的市场占有率不足1%。在市场份额如此低的情况下,如何确保获得20亿元的大额订单?

此外,公司基于平湖架构的第二代超大规模智算融合中心产品于2024年底刚刚推出,但"市场导入、客户产品测试验证工作需要一定的周期",导致截至2025年6月30日已销售集群的板卡数量较少。

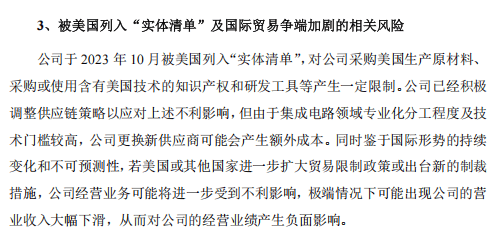

值得注意的是,2023年10月,公司被美国列入“实体清单”,这对其采购先进原材料、EDA工具、IP等环节构成了长期且重大的挑战。虽然公司表示已积极调整供应链,但全球GPU产业链分工高度专业化,寻找替代方案可能导致成本增加、研发周期拉长甚至技术性能折扣。

4、技术迭代与生态兼容,可持续性的双重挑战

摩尔线程已成功推出四代GPU架构("苏堤"、"春晓"、"曲院"和"平湖"),这种快速迭代看似技术领先,但背后隐藏着两个严峻挑战。

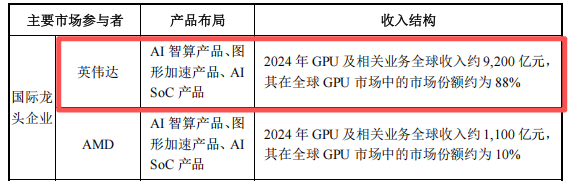

一方面,公司产品与英伟达H20存在诸多差异,声称H20的恢复销售不会对其竞争优势构成实质性影响。然而在2024年,英伟达GPU及相关业务全球收入约9200亿元,其在全球GPU市场中的市场份额约为88%。直面英伟达竞争的风险巨大。

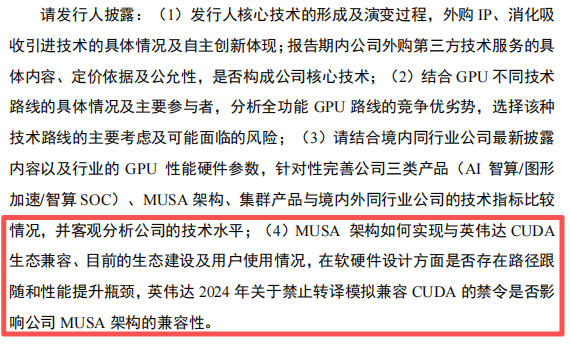

另一方面,公司强调其MUSA架构可高度兼容全球现有GPU应用生态,但英伟达2024年关于禁止转译模拟兼容CUDA的禁令是否会影响摩尔线程的兼容性策略,仍存在不确定性。

5、盈利预测与政府补助,实现自我造血的漫长之路

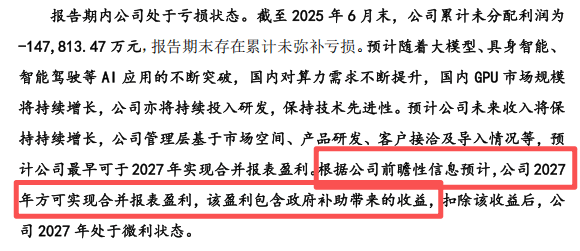

摩尔线程管理层预计,公司最早于2027年实现合并报表盈利。但这盈利预测存在两个关键问题。

盈利包含政府补助带来的收益,扣除该收益后,公司2027年处于微利状态。这表明公司主营业务自身造血能力仍然薄弱,盈利依赖政府补助。

公司预计2025-2027年间,整体毛利率总体呈下降趋势,2027年毛利率较2026年略有提升。这与一般技术企业随着规模扩大毛利率上升的规律相悖,可能反映出公司对未来市场竞争加剧的判断。

6、人才密集与人均创利,研发效率的疑问

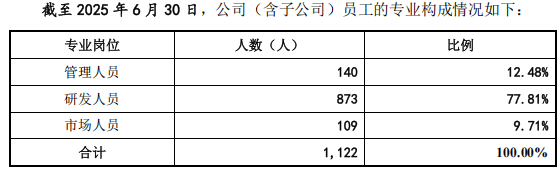

摩尔线程是一家典型的人才密集型企业。2025年公司员工为1122人,其中研发人员为873人,占比高达77.81%。

然而2024年,公司在人均创收上,为38.94万元;在人均创利上,为-132.50万元。这两项数据反映出公司研发效率与效益偏低的问题。

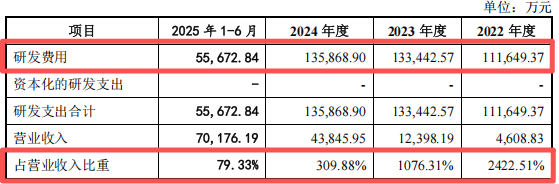

高比例的研发人员是技术企业的特点,但如何将研发投入转化为有效的商业产出,是摩尔线程需要回答的问题。公司研发投入累计高达38.10亿元,占同期营收总额的比例达到了惊人的626.03%,这种投入力度能否持续令人存疑。

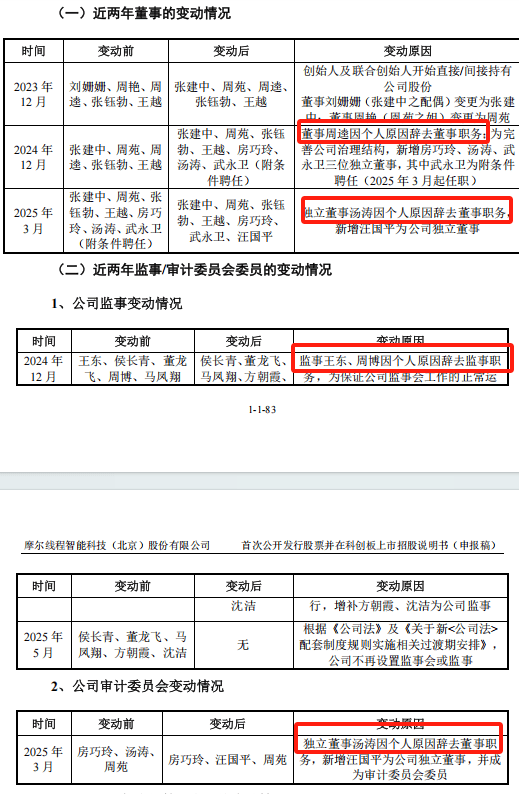

更严峻的挑战在于核心团队的稳定。招股书在“核心技术人员”部分及“员工情况”中提及了人员变动,但瞭望塔财经梳理公开信息及招股书细节发现:2023年至2024年间,公司至少有7位总监级以上的核心技术/研发高管离职,其中包括首席架构师等关键角色。招股书将原因归结为“个人发展原因”。然而,考虑到公司在2023年10月被美国列入“实体清单”后遭遇的供应链危机和国际技术交流受限的背景,核心研发人员的持续流失,无疑加剧了公司技术迭代、产品研发的不确定性风险。此外,招股书披露的专利信息显示,2024年申请的核心专利中,第一发明人已由早期的美籍资深专家转变为中国籍工程师,这一变化背后的原因及对技术实力的影响亦值得深究。 核心团队频繁变动及其对技术路线的潜在影响,是区别于一般人员流动的深层次隐患。

7、关联交易与业务依赖,隐形风险的聚集

摩尔线程的股东名单中包括腾讯、中国移动、联想等产业巨头。这些战略投资者的引入,既为公司带来了产业资源和市场渠道,也可能产生关联交易问题。

虽然招股书中未详细披露关联交易情况,但这些战略投资者自身或其关联方很可能成为摩尔线程的重要客户。这种业务依赖模式虽然短期内有利于业务发展,但长期可能影响公司获客能力的独立性。

一旦公司上市,如何保持与这些战略投资者业务的公允性、独立性,将是监管机构和投资者关注的焦点。

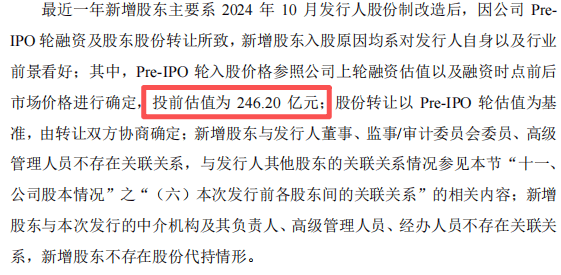

2024年底Pre-IPO轮融资时,摩尔线程投前估值已达到246.2亿元。《2025年胡润全球独角兽榜》更是给出了310亿元的估值。

瞭望塔财经认为,市场最终能否接受这样一个高估值、高亏损、高投入的"三高"企业,取决于其能否将技术优势转化为市场优势,将生态兼容性转化为用户粘性。

在瞭望塔财经看来,即使成功上市,摩尔线程的征程也只是刚刚开始。在英伟达和AMD占据全球GPU市场98%份额的残酷格局下,国产GPU的生存与发展仍需一步步突围。