深交所官网显示,2025年9月19日,苏州市新广益电子股份有限公司(简称:新广益)创业板IPO过会。

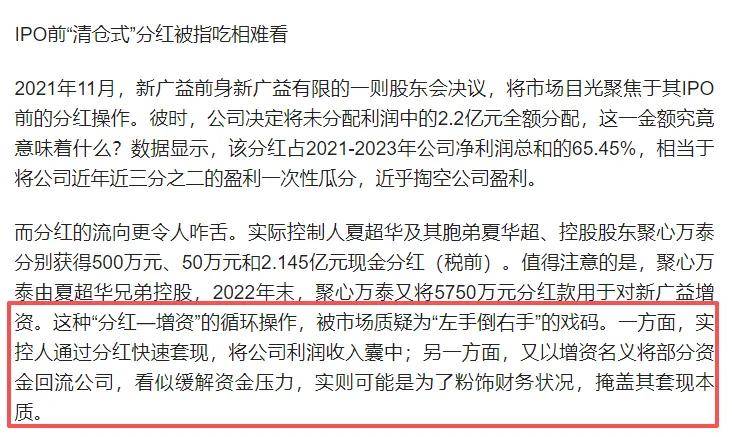

作为近年来IPO前夕“清仓式分红”的典型案例,新广益临上市巨额分红2.2亿,实控人夏超华兄弟作为最大受益者,将等同于公司IPO前近三年近7成净利润收入囊中。转头却计划募资8亿扩产,引发了市场的广泛关注。

此外,公司核心产品市占率“第一”的背后,是不足10亿的行业天花板与选择性对比的竞争对手;74%研发人员学历低于本科、核心原料依赖对手三井化学,“技术领先”缺乏硬核支撑。

1、夏氏兄弟持股超8成,临上市豪揽2.2亿分红

招股书显示,新广益2004年成立,是一家专注于高性能特种功能材料研发、 生产及销售的高新技术企业,主要产品有抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等特种功能材料。公司主要客户包括鹏鼎控股、维信电子、紫翔电子、景旺电子等柔性线路板生产厂商,以及好力威等新能源行业客户。

从股权架构来看,公司股权高度集中在实控人夏超华、夏华超兄弟手中:二人通过直接持股及控股平台,合计控制公司85.54%表决权。

招股书披露的履历显示,夏氏兄弟二人一个出生于1979年,一个出生于1983年,分别担任公司董事长、董事,均为大专学历。

值得注意的是,在2022年密集引入外部股东前,新广益于2021年11月,进行了一次现金分红,也是公司成立以来的首次分红:派发2.2亿元现金,资金来源为新广益电子的自有资金。当时,公司仅有夏超华、夏华超、聚心万泰三位股东,其中实控人夏超华分得500万元,其弟弟夏华超分得50万元,聚心万泰分得2.145亿元,而聚心万泰的股东正是夏超华兄弟二人

也就是说,这句2.2亿元的巨额分红,实际全部落入了夏超华、夏华超兄弟两人手中。

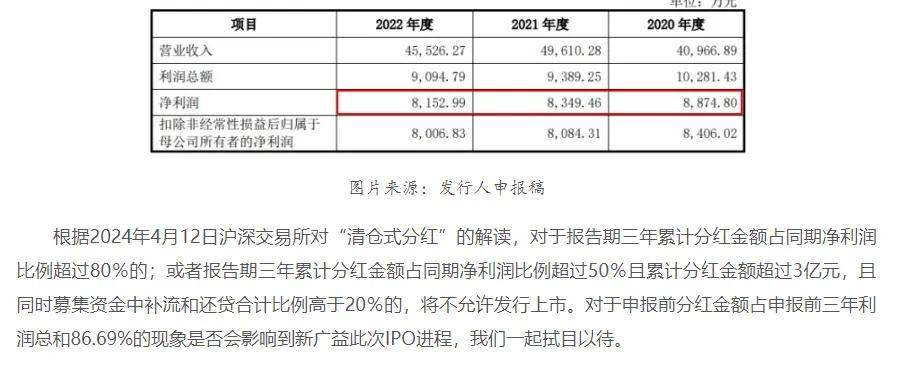

值得注意的是,2020年至2022年新广益净利润分别为8874.80万元、8349.46万元、8152.99万元,未分配利润分别为21010.05万元、6421.20万元、7879.40万元,货币资金分别为8209.80万元、6266.31万元、11730.73万元。也就是说上述2.2亿元的巨额分红金额占到公司申报前三年利润总和的86.69%。

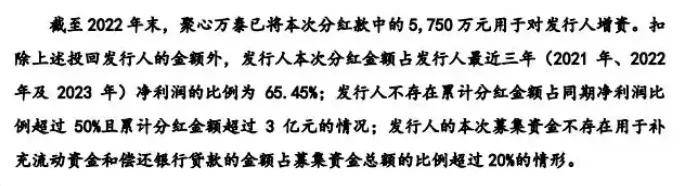

对于此次分红,新广益也做出过解释,夏超华获得的资金主要是为了公司发展而购买资产。但即便扣除2022年末聚心万泰将本次分红款中的5750万元用于对新广益增资,本次分红金额占新广益最近三年(2021-2023年)净利润的比例仍达到65.45%。

若不考虑此前分红影响,这意味着新广益自2004年成立以来17年累计利润的77.46%,通过此次分红一次性分给了夏氏兄弟(注:2022年3月股改未影响未分配利润)。

对此,新广益却在致交易所问询回复中称:本次分红系公司股东基于公司法的相关规定,在全面履行近二十年股东义务后首次行使的股东权利,相关安排具有合理性、合规性。

而在巨额分红仅一年多后,新广益便 以“缺钱”为由 计划通过IPO募集 6.4 亿元。 既然公司 资金紧张,又为何在上市前夕进行 如此大规模的分红呢?

尽管新广益已于9月19日过会,但国家发改委旗下《中宏网》仍发文质疑称:根据2024年4月12日沪深交易所对“清仓式分红”的解读,对于报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过80%的;或者报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过50%且累计分红金额超过3亿元,且同时募集资金中补流和还贷合计比例高于20%的,将不允许发行上市。对于申报前分红金额占申报前三年利润总和86.69%的现象是否会影响到新广益此次IPO进程,需拭目以待。

同时,也有部分市场舆论质疑称:新广益这种“分红—增资”的循环操作,被市场质疑为“左手倒右手”的戏码。一方面,实控人通过分红快速套现,将公司利润收入囊中;另一方面,又以增资名义将部分资金回流公司,看似缓解资金压力,实则可能是为了粉饰财务状况,掩盖其套现本质。

2、市占率“第一”含金量 待考,2024年业绩跳转尚待观察

招股书显示,2021年至2023年,新广益营收分别为4.96亿元、4.55亿元、5.16亿元,净利润分别为8350.04万元、8151.34万元、8328.25万元,营收长期徘徊在5亿元关口,净利润长期不足1亿元且呈小幅下滑趋势。期内主要产品抗溢胶特种膜收入持续下降,大客户鹏鼎控股等订单减少进一步加剧。

新广益在招股书中称,其占收入比例超50%的核心产品“抗溢胶特种膜产品”2020-2024年连续五年全国市场占有率排名第一,其中2024年国内市场占有率达到30%。

但招股书披露该产品同期收入仅为3.06亿元、2.77亿元、3.35亿元。按此推算,其全国市场规模不足10亿元,天花板触手可及。

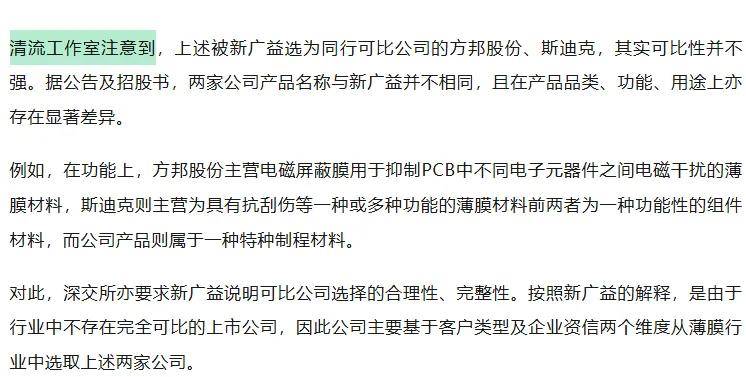

同时,据《网易-清流工作室》的报道:在同行可比公司的选择上,新广益仅选取了方邦股份和斯迪克两家公司,而这两家公司在产品种类、功能及用途上与新广益存在显著差异。相比之下,全球前八强离型膜生产商还包括长阳科技等企业,但新广益并未充分提及这些竞争对手,显示出其市场地位陈述可能被夸大。

而针对深交所亦对可比公司选择的合理性、完整性的问询,新广益则解释称:是由于行业中不存在完全可比的上市公司,因此公司主要基于客户类型及企业资信两个维度从薄膜行业中选取上述两家公司。

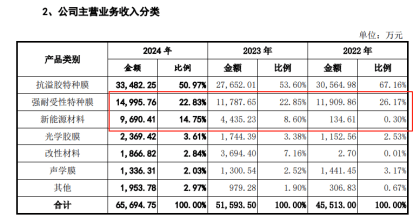

最新招股书显示,2024年度,新广益营收突然大幅增长至6.57亿元、净利润增至1.16亿元。主要原因是其占比较低的两项业务:强耐受性特种膜、新能源材料,收入突然快速增长所致,具体披露如下:

而这种非核心业务突然“接棒”成为增长主力,尚未看到这两项业务具备持续高增长的核心支撑,其业务结构转型的“有效性”有待观察。

对此,新广益也在招股书中明确披露了业绩下滑的风险:2023年以来,随着宏观经济回暖,智能手机、可穿戴设备、平板、笔记本电脑等消费电子产业逐步回暖,客户采购需求有所回升,但经济全面复苏的后劲和进程还存在较大不确定性,如发行人改性材料、新能源材料相关业务供应商认证进度不及预期,或我国塑料改性化率提升进度、新能源行业发展速度不及预期,则发行人营业收入、归属于母公司股东的净利润存在下滑50%甚至亏损的风险。

2、核心原料依赖竞争对手,74%研发人员学历不足本科

新广益虽在招股书中宣称:打破日本三井化学、住友化学的技术垄断,但实际存在明显矛盾:

一方面,其核心产品抗溢胶、强耐受性特种膜,原材料价格受原油波动影响大,且关键原材料TPX粒子,货源几乎全依赖竞争对手三井化学;

另一方面,这份关键依赖信息,最初招股书未主动披露,直到交易所首轮问询质疑TPX货源与供应稳定性,才承认“最终来自三井化学”,二轮问询追问贸易商是否为三井指定代理,又才“挤牙膏”式补充披露贸易商与三井的关系。

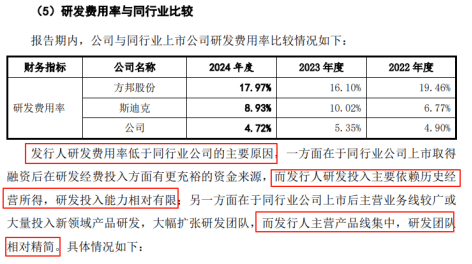

更关键的是,其所谓“技术领先”也缺乏硬核研发支撑:2020-2024年,新广益研发费用分别为2018.82万元、2581.15万元、2232.85万元、2762.37万元、3104.3万元,研发费用率分别为4.93%、5.20%、4.90%、5.35%、4.72%,整体呈波动下降趋势;同期同行企业方邦股份研发费用率维持在14.95%-21.84%,斯迪克维持在5.49%-10.02%,均显著高于新广益。

同时,公司研发团队也有短板:2024年末有50名研发人员,仅占员工总数的13.59%,其中37人学历为大专及以下,占比74%。

公司4名核心技术人员中有2人为大专学历(董事长夏超华、研发总监周青兵)。且除夏超华外,其余3人中有2人(李永胜、高曦)是2020年加入公司。

面对交易所关于研发投入与创新性的质疑,新广益在问询回复中解释称:“融资渠道有限,研发依赖历史经营所得”“主营产品线集中,研发团队精简,而同行上市后业务线扩张、投入新领域导致研发团队扩大”。

创业板定位“服务成长型创新创业企业”,新广益究竟是具备硬实力的科技企业,仍需进一步证明。