近日,齐齐哈尔市建华区痘寇美容美体会馆因非法行医被罚5万元一事曝光后,当地另一机构——齐齐哈尔市建华区迈尔密美容美体会馆,被多名消费者举报涉嫌诈骗。从“好友牵线”诱导消费,到个人账户收取数十万元医美款,再到为顾客注射不明物体致健康受损,事件背后暴露出无资质美容机构的多重乱象。

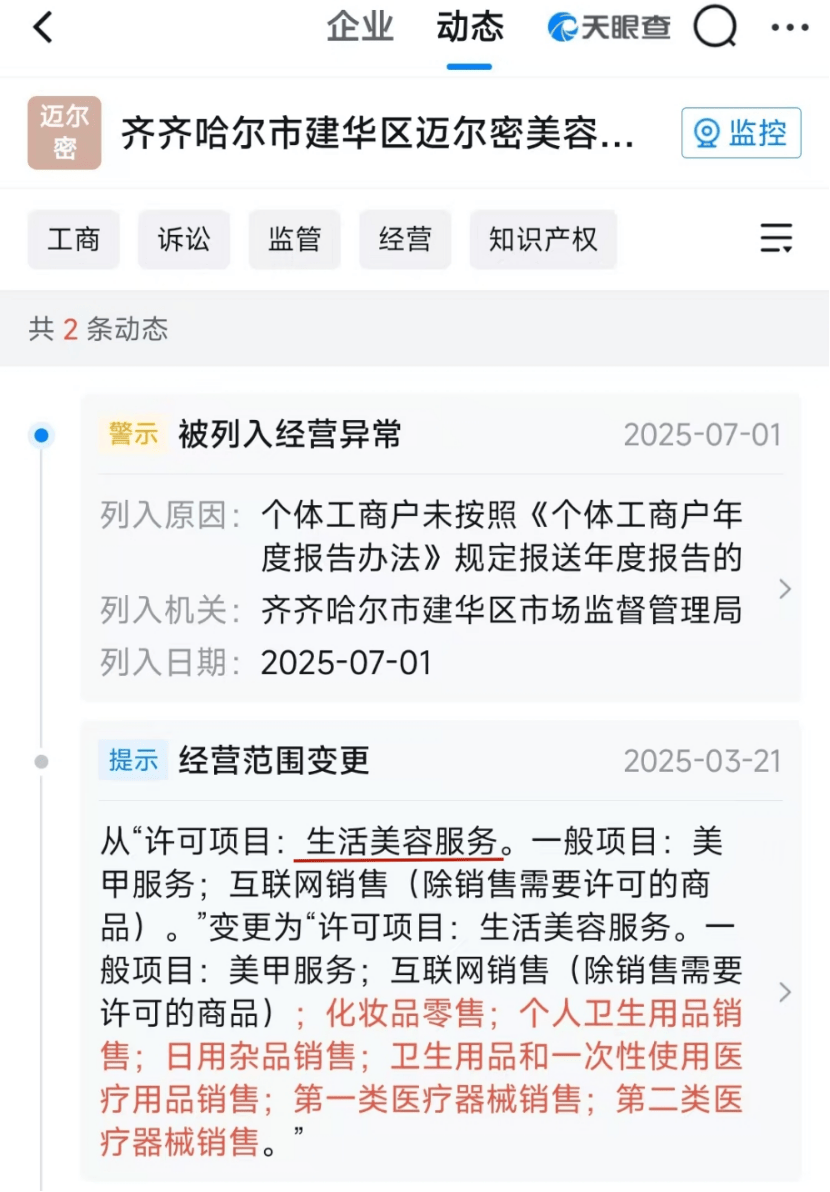

公开信息显示:齐齐哈尔市建华区迈尔密美容美体会馆成立于2022年3月22日,经营者管玉霞,2025年7月1日,被列入经营异常,经营范围并不具备医疗美容资质。

好友设局:信任成“圈钱”突破口,近24万流入个人账户

孙女士与韩某玉是相处八年的好友。 2023年底,韩某玉以“北京针美汇美容老师来齐齐哈尔”为由,邀请孙女士到店咨询颈纹问题。可到店后,韩某玉与迈尔密美容美体会馆经营者管某霞轮番“洗脑”,称孙女士面部下垂松弛需调整,还以“自己也注射”为诱饵,劝说其同步处理眉骨、面部、颈纹等系列问题。出于对好友的信任,孙女士分三次通过迈尔密美容美体会馆收款码,向管某霞支付15万元。

同期,韩某玉的另一好友刘女士(迈尔密美容美体会馆常客),也在二人鼓动下决定做8.8万元的面部提升项目(含六针注射,兼顾颈部)。当刘女士称“没钱”时,韩某玉不仅鼓动她刷信用卡,还主动垫付8.8万元给管某霞,刘女士碍于面子,随后将钱款转给韩某玉。

2023年12月8日,孙女士的15万元与刘女士的8.8万元同步进入管某霞个人账户。全程中,迈尔密美容美体会馆未与二人签订任何服务合同,管某霞也未开具发票。事后消费者才发现,韩某玉早在付款前两天(12月6日),就注册了痘寇美容美体会馆,且该馆与管某霞同日成立的瑜恋伽健身会馆合并经营场所——二人以“针美汇”大品牌为噱头,借朋友信任搭建“利益闭环”,将近24万元收入囊中。

注射疑云:“针美汇”变“不明物”,术后不适竟被轻描淡写

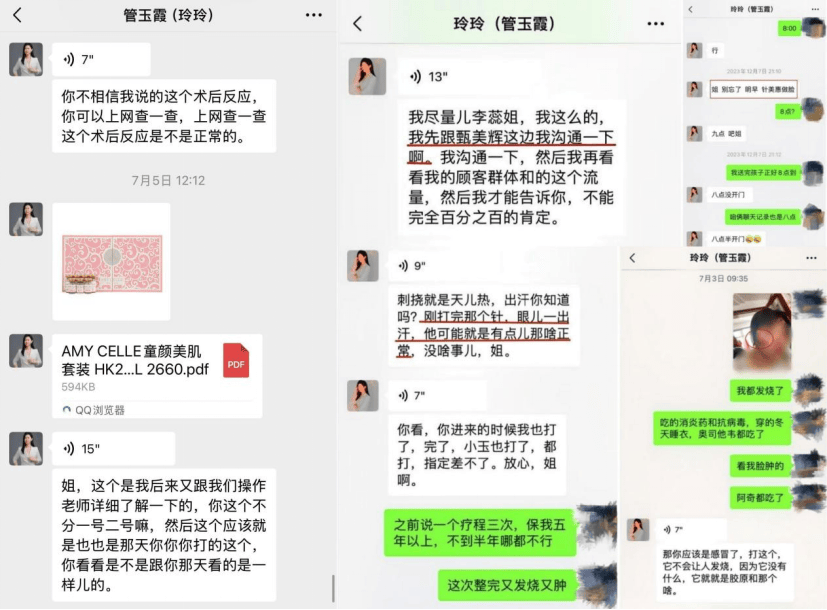

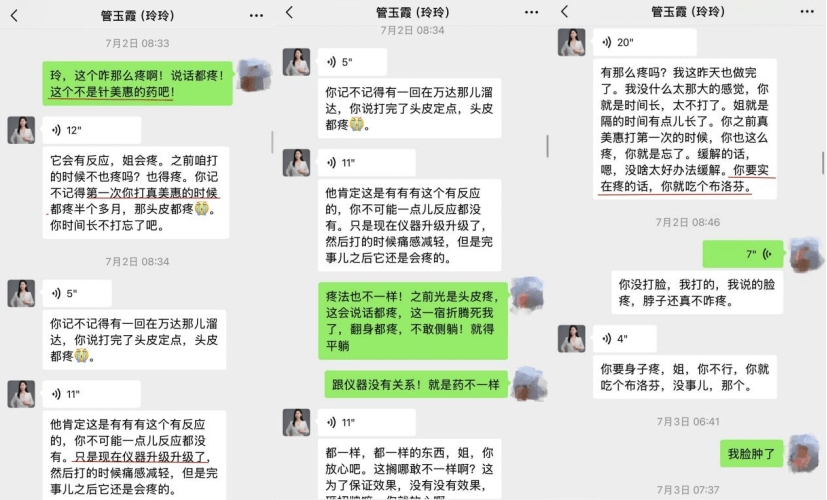

记者从孙女士和刘女士处了解到, 管某霞 此前多次告知孙女士、刘女士,注射的是“针美汇”产品,可在卫生健康局做笔录时,却改口称“是仪器导入,属于生活美容,不是注射针剂”——这与其跟孙女士说“术后反应可上网查是否正常”的表述自相矛盾。

2024年8月11日,建华区卫生健康局针对7月1日孙、刘二人的注射行为,对痘寇美容美体会馆罚款5万元,直接印证了“注射针剂”的事实。而注射后,孙女士、刘女士出现严重疼痛、肿胀、发烧等症状,管某霞仅解释“产品升级、浓度加高,是为了保证效果”,甚至冷漠地敷衍“你要是实在疼的话,你就吃个布洛芬。”

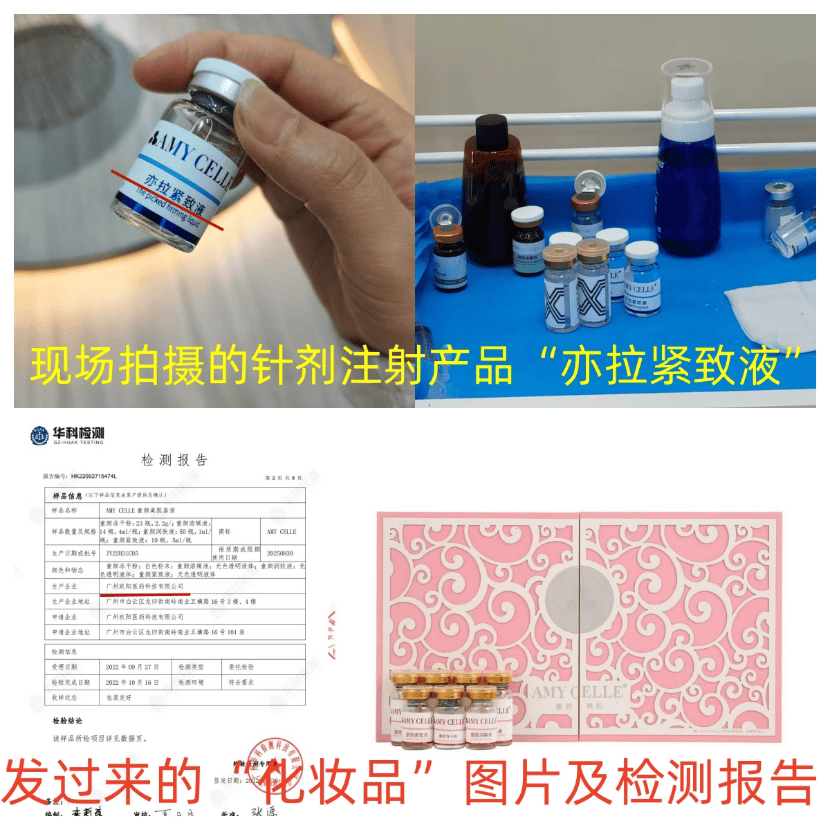

更让二人崩溃的是,孙女士家人 当着记者的面再次 向北京针美汇公司核实后确认:孙、刘并非该公司客户,注射产品也非“针美汇”正品,且该公司从不用个人账户收款(均为对公账户)。消费者现场拍摄的注射产品为蓝色标识“亦拉紧致液”,但 管某霞 仅提供一份化妆品检测报告,既无法证明产品为合规医美针剂,提供的产品包装照片也与现场拍摄的标识颜色不符。如今,孙、刘二人始终担忧面部“不明物”的安全性,长期生活在恐慌中。

更多受害者现身:减肥针后切胆患胰腺炎,门店回应前后矛盾

齐齐哈尔市民王女士的遭遇更令人揪心。她通过刘女士认识韩某玉、管某霞,在韩某玉“自己也打了减肥针”的劝说下,先后三次通过迈尔密美容美体会馆收款码支付1000余元,注射减肥针。此前身体素质良好的她,今年查出胆结石、胆囊炎(已切除胆囊),还患上胰腺炎,如今身心俱疲。

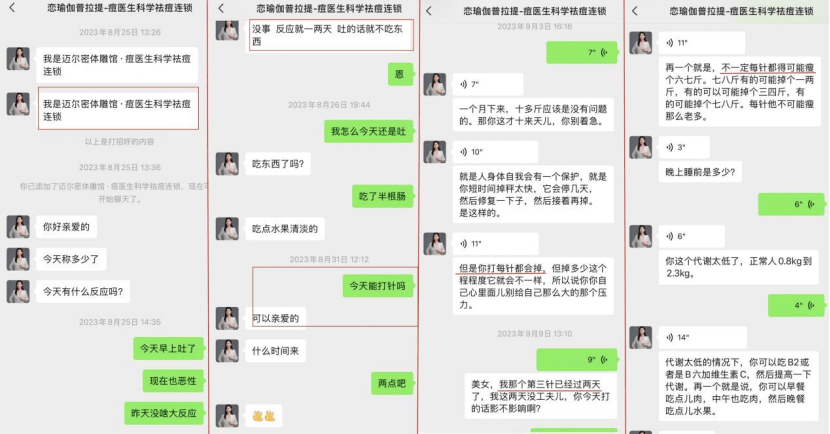

从王女士与管某霞的聊天记录可见,管某霞曾说“反应就一两天,吐的话就不吃东西”“不一定每针都可能瘦个六七斤”,承认“第三针已过两天”等直接证实迈尔密美容美体会馆的“打针”行为。值得注意的是,管某霞的微信名也从“迈尔密体雕馆-痘医生科学祛痘连锁”,改为“练瑜伽普拉提-痘医生科学祛痘连锁”,疑似规避关联。

目前,孙女士、刘女士、王女士等已向卫健部门提交迈尔密美容美体会馆涉嫌非法行医的举报材料,后续还将向市场监管、税务、公安等部门反映。当记者9月19日前往管、韩二人的营业场所时,一名男士称“只负责普拉提,不知道美容的事”,却在记者故意说错刘女士名字时立刻指正,前后矛盾的回应更显可疑。

法律界定:未获资质“打针”,涉嫌非法行医

根据《医疗机构管理条例》第二十四条规定:“任何单位或者个人,未取得《医疗机构执业许可证》,不得开展诊疗活动。”迈尔密美容美体会馆在未取得该许可证的情况下,为顾客开展注射类项目,已涉嫌非法行医;同时,其以“针美汇”为虚假噱头、用个人账户收款、拒绝提供合规产品证明的行为,还涉嫌消费欺诈。

黑龙江电视台《新闻法治在线》已于9月22日报道此事,但相关部门尚未公布最终调查结果,事件进展将持续关注。

医美乱象需“全链条”整治,消费者别让“信任”变“陷阱”

齐齐哈尔迈尔密美容馆事件,并非孤立个案,而是无资质医美机构违法操作的典型写照,其手段之隐蔽、危害之深,值得警惕。

涉事者的“套路”极具迷惑性:以“好友信任”打破心理防线,用“大品牌合作”包装专业假象,靠“垫付钱款”“合并经营”构建“安全错觉”,甚至在事发后通过“改名换姓”“推诿否认”逃避责任。更恶劣的是,他们将化妆品当作医美针剂注射,无视消费者健康,王女士切除胆囊、孙刘二人面临面部安全隐患的遭遇,正是这种乱象的直接后果。

从监管层面看,事件也暴露了基层医美监管的漏洞:涉事者短时间内注册多家机构并合并经营,无资质却长期开展注射项目,直至消费者举报才被调查,说明对美容机构的“准入审核”“日常巡查”仍需加强,尤其要针对“生活美容与医疗美容边界模糊”“个人账户收款规避监管”等问题,建立更精准的排查机制,让违法机构“藏不住、跑不了”。

对消费者而言,这更是一堂深刻的“安全课”:医疗美容不是普通消费,而是涉及身体安全的医疗行为。切勿轻信“熟人推荐”“口头承诺”,选择机构前必须核查《医疗机构执业许可证》与医师资质,签订正规合同并索要发票;遇到“个人账户收款”“产品无资质证明”等情况,要立刻警惕;若出现术后不适,需第一时间留存证据(聊天记录、付款凭证、医疗诊断),向监管部门举报。

医美行业的健康发展,既需要监管部门“零容忍”执法,从资质审核、日常监管到违法追责形成“全链条”整治;也需要消费者树立“安全第一”的意识,别让“信任”成为违法者牟利的“陷阱”。唯有监管与消费端形成合力,才能让医美真正回归“守护美丽与健康”的本质。