上周,新经济IPO发布了《春光集团IPO:核心业务成长性遭交易所询问,无金融牌照的睿安资产长期“集资”并对外进行股权投资》,文章根据春光集团在新三板和深交所的招股书、问询回复函撰写,所有内容均为公开信息,其中一个问题是,新三板审核中提出质疑,山东春光科技集团股份有限公司实际控制人通过代持或亲自控制的主体实施了长达4年的对外集资,该行为是否涉嫌变相吸收公众存款或非法集资?春光集团在回复中存在新三板回复和深交所回复信息不一致、含糊其词,且引用当地公安机关出具证明的方式,来说明其行为合法性。

但是,是否涉嫌非法吸收公众存款或非法集资,涉及到我国《刑法》以及《商业银行法》,以及最高人民法院和央行的诸多司法解释和监管条文。春光集团招股书披露后,陆续有媒体对其过往长达4年的“集资”历史定性提出质疑,交易所对此也有所疑虑。

但春光集团面对质疑,采取了“鸵鸟政策”,对新经济IPO的文章,春光集团以“侵犯名誉/商誉/肖像“名义向微信公众号投诉“。这个投诉理由非常荒唐,春光集团为何不敢投诉新三板和深交所审核人员?没有审核人员问出这个让企业难堪的问题,春光股份的对外集资黑历史恐怕不会被媒体和投资人了解。

需要指出的是,靠对外集资发展企业是不是涉嫌非法或涉罪,恐怕也不能靠地方行政部门出个证明就能解决,否则我国的法律的严肃性和权威性会遭到极大损害;

最后,如果没有金融牌照就可以随意开展民间吸储、还本付息业务,那我国的《商业银行法》可以休矣。同样的,如果以最终偿还本息为由为对外集资行为洗白,恐怕也是本末倒置,因果颠倒,这只会为更多投机分子打开非法之门。过去几年泛滥的P2P就是最好的教训。

下面我们将引用春光集团在新三板及深交所招股书、回复函中对其过往“集资”行为的事实陈述,看看我们的内容是否损害了春光股份的“名誉权、肖像权”。

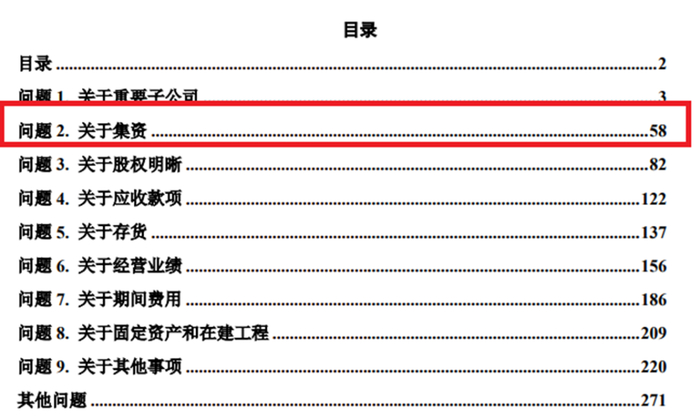

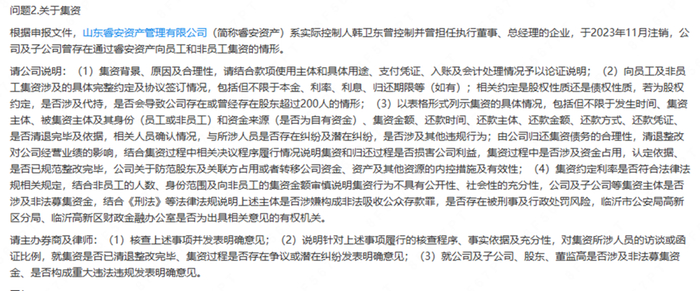

2024年11月,新三板在问询函中,第二个问题就春光股份过往集资历史发出问询。问询函称,山东睿安资产管理有限公司(简称睿安资产)系实际控制人韩卫东曾控制并曾担任执行董事、总经理的企业,于2023年11月注销,公司及子公司曾存在通过睿安资产向员工和非员工集资的情形。

交易所要求春光股份说明“集资约定利率是否符合法律法规相关规定,结合非员工的人数、身份范围及向非员工 的集资金额审慎说明集资行为不具有公开性、社会性的充分性,公司及子公司等集资 主体是否涉及非法募集资金,结合《刑法》等法律法规说明上述主体是否涉嫌构成非 法吸收公众存款罪,是否存在被刑事及行政处罚风险,临沂市公安局高新区分局、临沂高新区财政金融办公室是否为出具相关意见的有权机关”。

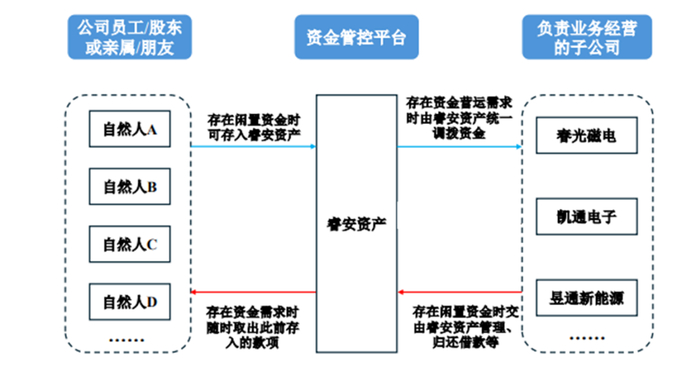

回复函称,睿安资产成立于2016年1月14日,设立时由韩卫东(韩国强代为持有)持股60%、宋兴连(宋兴仁代为持有)持股40%。春光磁电、凯通电子、昱通新能源等负责具体业务经营的公司日常业务存在资金需求,彼时春光有限尚未成立。为提高资金使用效率,决定将睿安资产作为统一的资金管理平台,承担前述公司之间的资金管控、 调拨和中转枢纽职能。

2016年至2020年由睿安资产作为资金管理平台向内部员工、股东开放“集资”业务(即向相关个人借款),实际执行中借款对象包括公司员工、股东或其亲属、朋友。截至2020年末,睿安资产尚未清偿的集资债务为3,462.27万元,涉及70人。

睿安资产于2020年12月31日与春光集团及70名出借人员签署《转让协议》,将3462.27万元债务向春光集团转让;于2021年1月7日与1名出借人员签署《转让协议》,将14万元债务向春光集团转让。前述转让完成后,睿安资产因“集资”业务形成的剩余债务共计3,476.27万元全部转由春光有限承担,睿安资产后续于2023年11月完成注销。2023年9月,睿安资产在国家企业信用信息公示系统发布了注销公告。

根据春光股份的回复,睿安资产作为资金管理平台,其集资目的为“出于保证春光磁电、凯通电子、昱通新能源等负责具体业务经营的子公司均为民营企业”。

模式为 “集资”的发生、归还系出借人的主观意愿,为持续、多频次发生,持续时间较长,并非集中发生在特定的时间段,亦非存在特定目的或特定资金用途。相关借款的发生、归还为出借人的主观意愿,而非春光有限或睿安资产向出借人提出借款需求。相关个人在资金充裕时,可自愿将相关资金存入春光有限或睿安资产,并相应计算利息;当相关个人存在资金需求时,亦可随时要求取出存入的资金。

实际上,春光股份的上述回复存在三个疑点:

首先,集资平台睿安资产的创始人和实际控制人是谁?

根据春光股份招股书,睿安资产成立于2016年1月14日,设立时由韩卫东(韩国强代为持有)持股60%、宋兴连(宋兴仁代为持有)持股40%。彼时,春光有限尚未成立。

春光有限于2018年5月设立时, 韩国强(韩卫东之弟)、宋兴仁(宋兴连之兄)分别代韩卫东、宋兴连持有春光有限36.25%、24.17%的出资额。2021年5月,韩国强、宋兴仁将其名义持有的春光有限出资额4,350万元、2,900万元分别转让给韩卫东、宋兴连。

此外,春光有限于2018年5月分别收购了韩卫东、宋兴连实际持有的睿安资产全部股权,收购完成后睿安资产成为春光有限的全资子公司。2021年9月,韩卫东向春光有限收购了睿安资产100%的股权;2023年11月,睿安资产完成注销。

可见,韩国强和宋兴仁在睿安资产和春光有限成立过程中扮演的是“代持”角色,无论是“集资”平台还是实业平台主导者和实控人都是韩卫东和宋兴连。而后者在实业主体春光有限成立前两年就开始集资,这与其在回复函中声称集资主要是为了“春光公司及其子公司日常业务开展,满足其日常营运资金需求”的说法矛盾。

其次,工商信息显示,睿安资产对外投资除了春光有限外,还持有山东开来资本管理股份有限公司1.7787%的股份,后者为股权投资机构,涉及对外投资300多个标的,目前为失信被执行人。那么,睿安资产集资资金中投向股权投资机构,涉及规模多大?

这一投资行为明显带有募资-投资属性,跟实业运营毫无关系,是否涉嫌无金融牌照下的非法集资?山东开来资本目前已经无力支付法院执行,在这种情况下,睿安资产集资投出的资金是否存在无法收回的重大风险?对这些疑问,春光股份在招股书中及回复函中均未作充分披露。

最后,最核心的问题是,睿安资产并未持有任何金融机构牌照,没有从事“吸储、集资”的合法资质。

工商登记信息显示,睿安资产的营业范围包括“委托资产管理、以自有资金对外投资;商务咨询;企业管理咨询、软件开发、联网金融信息咨询、金融科技领域内的技术开发、咨询、转让服务;接受金融机构委托从事金融业务服务流程外包;接受金融机构委托从事金融信息技术外包”,“未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务”。

根据2017年由我国银监会起草的《处置非法集资条例(征求意见稿)》第2条,非法集资被定义为:“未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。

另外根据我国《刑法》及《商业银行法》,未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动;向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动,构成非法吸收公众存款;未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动,构成变相吸收公众存款。

睿安资产在长达4年的集资活动中明确承诺收益,从行为看,实际从事了与银行类似吸储业务,业务模式显然具有非法性质。

新三板问询函中,交易所在第二轮问询中再次就春光股份“集资”事宜进行追问,睿安资产和公司是否存在涉嫌非法吸收公众存款罪、非法经营罪的情形,实际控制人韩卫东是否存在违法犯罪、承担刑事责任的风险。这也说明,其第一轮所谓合法行为的解释并未完全打消交易所的疑虑。

春光集团2016年-2022年的集资行为是合法行为还是非法行为?这个问题恐怕不难回答。我们来看一下法律条文。

北京大学法学院教授、博士生导师王新2019年在《检察日报》上发表了《非法性”是确定融资活动罪与非罪的界限》,该文非常清晰地解释了正当融资行为与非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的界限。文章称,早期我国对民间集资“非法性”的认定标准在一直被限定在“未经批准”上。

最新的司法解释将过去“非法性”的一元认定标准,修改为二元标准,具体包括:形式认定标准,即未经有关部门依法批准,这是“非法性”判断的通行标准和具体化规定;实质认定标准,即借用合法经营的形式吸收资金。

也就是说,无论是吸收公众存款还是集资,形式上的“非法性”体现在未经有关部门批准上。但是,获经批准并不一概合法,违法批准、骗取批准的集资行为仍属于非法集资;对于法律已有明确禁止性规定的行为,没有必要考虑是否批准的问题;对于以生产经营、商品销售等形式进行非法集资的行为,是否批准不具有直接判断意义。因此,“非法性”包括未经批准,但不限于未经批准。

王新在文章中指出,借用合法经营的形式吸收资金,也纳入“非法性”的认定范围之列。该司法认定标准源自于《取缔通知》,该标准属于实质性认定范畴,即对此标准认定的关键,不在于是否批准,而在于是否以生产经营和商品销售为名,行非法集资之实。

此外,文章指出,对于涉嫌非法集资案件性质的认定,国务院在2007年颁布的《处置非法集资部际联席会议工作机制》中,要求按照以下分工进行:“1.事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的,由案发地省级人民政府组织当地银监、公安、行业主管或监管等部门进行认定。性质认定后,由当地省级人民政府组织进行查处和后续处置。2.重大案件,跨省(区、市)且达到一定规模的案件,前期调查取证事实清楚且证据确凿、但因现行法律法规界定不清而难以定性的,由省级人民政府提出初步认定意见后按要求上报,由联席会议组织认定,由有关部门依法作出认定结论。”这是在行政程序方面,对“非法性”的认定予以界定。

在打击非法集资的司法实践中,有时还会遇到民间集资行为是在当地政府的默许和同意下进行的,对此,最高人民法院在2011年颁布的《关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知》中规定:“行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资案件进入刑事程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的审判。人民法院应当依照刑法和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定认定案件事实的性质,并认定相关行为是否构成犯罪。对于案情复杂、性质认定疑难的案件,人民法院可以在有关部门关于是否符合行业技术标准的行政认定意见的基础上,根据案件事实和法律规定作出性质认定。”由此可见,对于“非法性”认定的行政程序前置问题,该通知是采取否定立场,以便保证对非法集资行为的及时打击。

由此可知,春光股份在回复函中出具当地公安部门、银监部门书面证明,为其集资行为洗白,并不具有充分性。春光股份更不能以在提交上市招股书前已经完全清偿集资款为由,论证其行为具有 “合理性”与“合法性”。交易所和投资人更应当关心的是,春光股份清退集资款并注销睿安资产的动机是否为了上市,获取更高的融资回报,而不是意识到其集资行为“非法性”而主动纠偏?