瞭望塔财经获悉,长裕控股集团股份有限公司(以下简称“长裕集团”)的IPO申请已于2025年5月21日获上交所受理,成为沪市主板年内首家获受理的IPO企业。

瞭望塔财经了解到,此次公司拟募集资金约7亿元,西南证券担任保荐机构。作为全球产能最大的氧氯化锆生产商,长裕集团从产销量到市场占有率均为全国第一。

然而,瞭望塔财经发现在这份光鲜亮丽的招股书背后,却隐藏着旧公司突然注销、关联交易支撑业绩、神秘客户大额交易后消失等诸多疑点。

1、公司背景与成立疑云

长裕集团成立于2019年4月,主要从事锆类产品和特种尼龙等产品的研发、生产和销售。公司旗下子公司山东广通新材料有限公司拥有7.5万吨/年氧氯化锆产能,号称全球产能最大的氧氯化锆生产商。

令人疑惑的是,在长裕集团成立前,公司实控人刘其永就已经控制一家规模较大的旧公司——淄博广通化工有限责任公司(以下简称“淄博广通”)。

据调查,淄博广通在锆类制品方面具备年产90000吨/年氧氯化锆、10000吨各类二氧化锆及各类氧化锆复合粉体的产能,曾是锆行业内产能最大、品种最齐全的锆材料生产商。

2、旧公司突然注销与业务转移

关键点在于,就在长裕集团2022年9月进行上市辅导备案的前期,实控人却选择注销淄博广通,并将公司高管团队以及核心专利集体转移到现在的长裕集团。

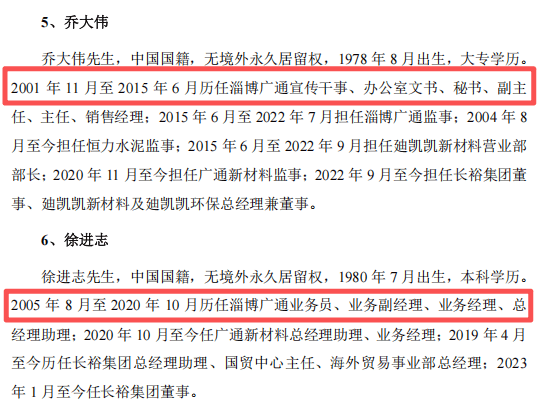

招股书显示,长裕集团一众高管几乎都曾在淄博广通有长期任职的经历。

公司董事长刘其永曾在2001年11月至2022年7月历任淄博广通总经理、董事长;现任副总经理林长军也曾在淄博广通任职近20年;现任长裕集团董事中的徐进志、乔大伟、付中文和姜益君均在淄博广通有着长达10年以上的任职经历。

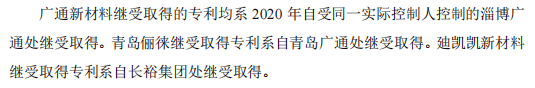

此外,广通新材料作为公司锆类产品经营主体,有超过20项专利是从淄博广通处继受取得。这种在上市前期将旧公司注销的同时转移高管和专利到新公司的操作,难免让人怀疑是否存在规避历史责任或财务问题的可能性。

3、IPO之路与保荐机构

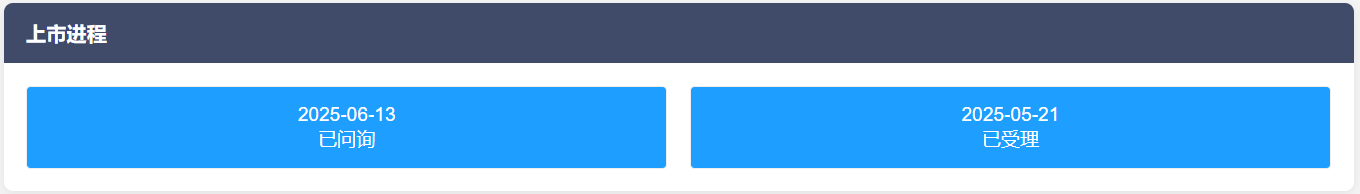

长裕集团此次IPO是首次公开申报,保荐机构为西南证券。公司于2022年9月进行上市辅导备案,2025年5月21日IPO申请获受理,6月13日状态变更为“已问询”。

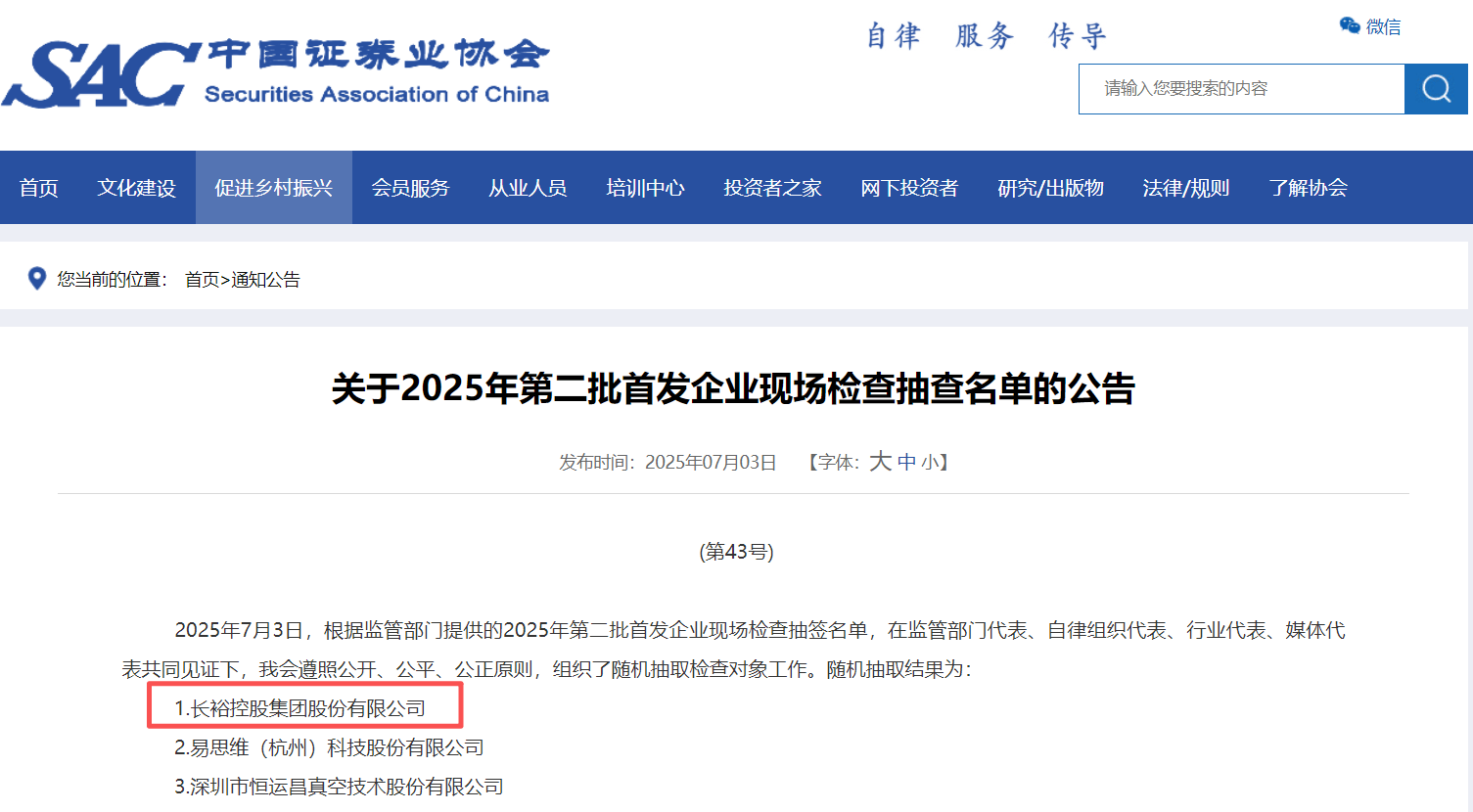

2025年7月,中证协披露了2025年第二批首发企业现场检查抽查名单,长裕集团等12家拟IPO企业被抽中现场检查。这对公司来说是一次大考,现场检查恰恰是识别财务真实性、业务合规性和内控有效性的关键环节。

4、“杠杆控股”模式下的实控人背景

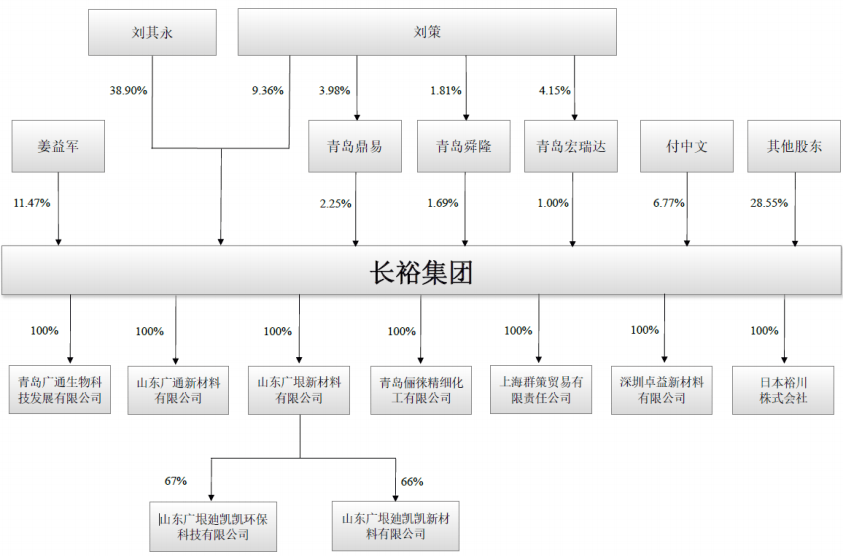

截至招股书签署日,刘其永、刘策父子通过直接持股及青岛鼎易、舜隆、宏瑞达三家持股平台共控制公司53.20%股权,是公司控股股东和实际控制人。

但值得注意的是,两人实际出资比例仅为18%,形成了一种“杠杆控股”模式。在这种家族控股结构下,极易导致决策权过度集中,可能损害中小股东利益。

报告期内的公司治理情况也印证了这一点——关于特种尼龙产品的扩产计划均无董事会反对票,一定程度上可窥见治理制衡失效。

5、主营业务隐忧与产能闲置风险

从经营业绩来看,2022年至2024年,长裕集团分别实现营收16.69亿元、16.07亿元和16.37亿元,归母净利润分别为2.57亿元、1.88亿元和2.05亿元。业绩波动明显,2023年出现下滑,2024年虽有所回升但未恢复至2022年水平。

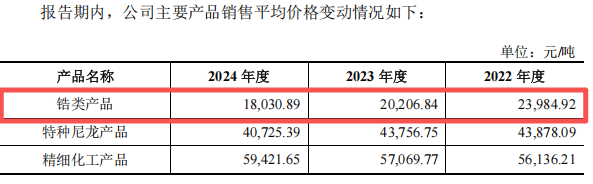

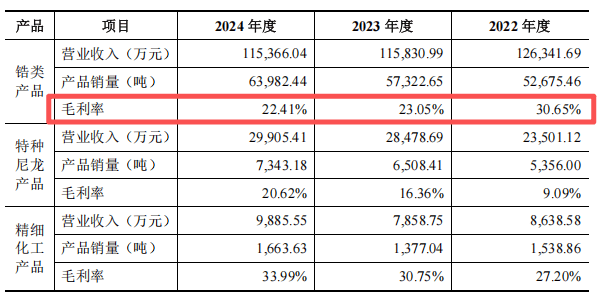

公司核心问题在于主营业务面临严峻挑战。锆类产品作为收入主要来源(占比约70%),其销售平均价格从2022年的2.4万元/吨降至2024年的1.8万元/吨,降幅高达25%。

同时,锆类产品毛利率也从2022年的30.65%降至2024年的22.41%,连续三年低于同行业可比公司平均水平。

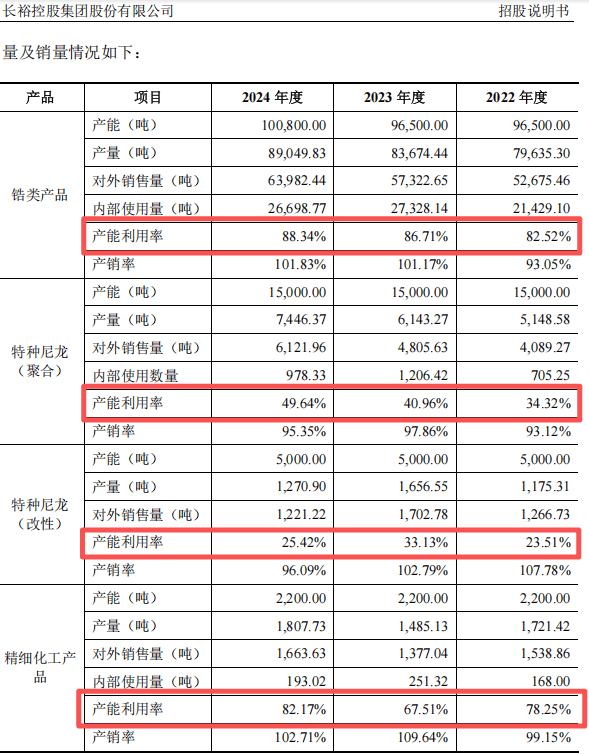

更令人担忧的是产能利用率问题。招股书显示,2022-2024年,特种尼龙(聚合)产品的产能利用率分别为34.32%、40.96%、49.64%,特种尼龙(改性)产品的产能利用率仅为23.51%、33.13%、25.42%。

在产能利用率不足50%的情况下,长裕集团却仍计划投入2.4亿元IPO资金用于“年产1万吨高性能尼龙弹性体制品项目”,这种做法令人质疑其合理性和必要性。

6、财务数据疑点与关联交易

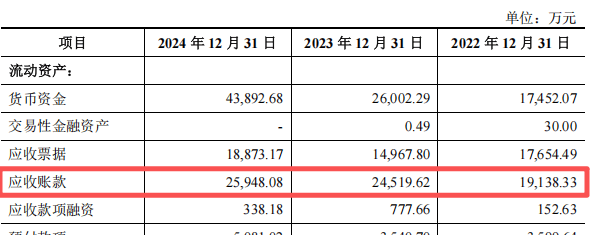

长裕集团的财务状况存在多个疑点。在业绩停滞不前的情况下,公司应收账款却一路攀升,2022-2024年年末分别为1.91亿元、2.45亿元、2.59亿元。

两年时间,应收账款增加35.6%,而期间营收则是小幅下降2%。这种反差可能表明企业为了刺激销售或应对竞争压力,主动或被动地延长了给客户的信用期,或者放松了对新客户的信用审核标准。

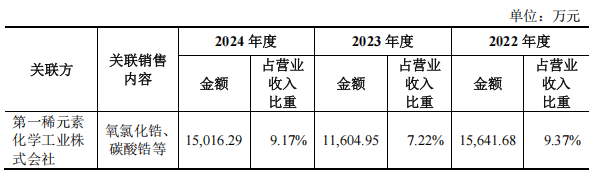

关联交易问题也十分突出。2022-2024年,公司向第一稀元素化学工业株式会社经常性关联销售商品金额分别为1.56亿元、1.16亿元、1.5亿元,占营业收入的比重分别为9.37%、7.22%、9.17%。

第一稀元素系长裕集团孙公司参股股东,与公司构成关联关系。

值得注意的是,长裕集团2024年向上述关联方销售金额相比上年增加3411万元,而同年公司总营收仅增长2973万元,这意味着其营收回升完全依赖该关联方的采购增加。

7、神秘客户突击交易后消失

招股书显示,2022年,一家名为MATERIAL TRADING COMPANY,LTD(下称MTC)的公司是长裕集团的第五大客户,对长裕集团的采购额为6000.21万元,占比为3.60%。然而,2023—2024年,该公司已退出长裕集团前五大客户之列。

尽管只是昙花一现,但截至2024年12月31日,长裕集团报告期内共签署了19张重大销售合同(合同金额在1200万元以上),其中MTC独占4张。

合同价款分别为376.92万美元(约合人民币2701万元)、253.44万美元(约合人民币1816万元)、213.28万美元(约合人民币1528万元)、184.76万美元(约合人民币1324万元),履行期限或签订时间基本集中在2022年前三季度。

相比之下,第一稀元素仅有2张大单上榜。令人费解的是,在长裕集团的招股书中,MTC仅出现了5次,且未披露该公司的任何背景信息。

通过公开渠道,搜索到一家名为Material Trading Company Ltd的企业,官网显示,该公司成立于2010年8月,总部位于日本东京,主营稀土,产品覆盖钪(Sc)、钇(Y)等。

8、研发投入不足与技术创新隐患

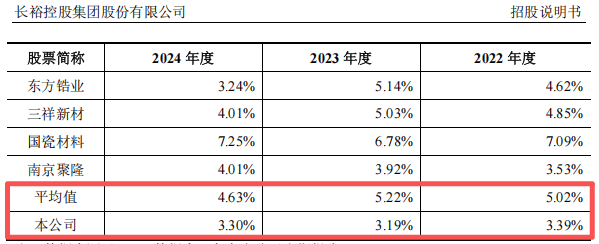

作为一家自称技术实力突出的企业,长裕集团的研发投入却明显不足。2022年至2024年,公司研发费用率分别为3.39%、3.19%、3.3%,对应同行业可比公司均值近年来在5%左右。

这种研发投入水平可能难以支撑公司在高端市场的开拓和技术升级。若市场竞争加剧,公司可能面临技术壁垒不足的风险,无法与国内外领先企业抗衡。

9、环保投入波动与潜在风险

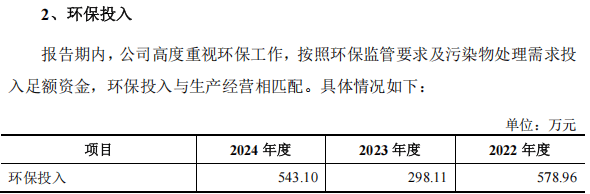

长裕集团在环保方面的投入也存在疑虑。报告期内,公司环保投入分别为578万元、298万元和543万元,呈现明显波动趋势,2023年环保投入大幅下降后2024年又有所回升。

这种环保投入的不稳定性可能反映出公司在环境保护方面的重视程度不够,或者存在为了业绩波动而调整环保投入的情况,这可能为公司未来生产经营带来潜在风险。

瞭望塔财经认为,中国证券业协会现场检查名单公布后,长裕集团的IPO进程增添变数。

而在瞭望塔财经看来,最重要的是如何合理解释神秘客户MTC的背景和交易实质,说清关联交易公允性问题,答案恐怕不容乐观。